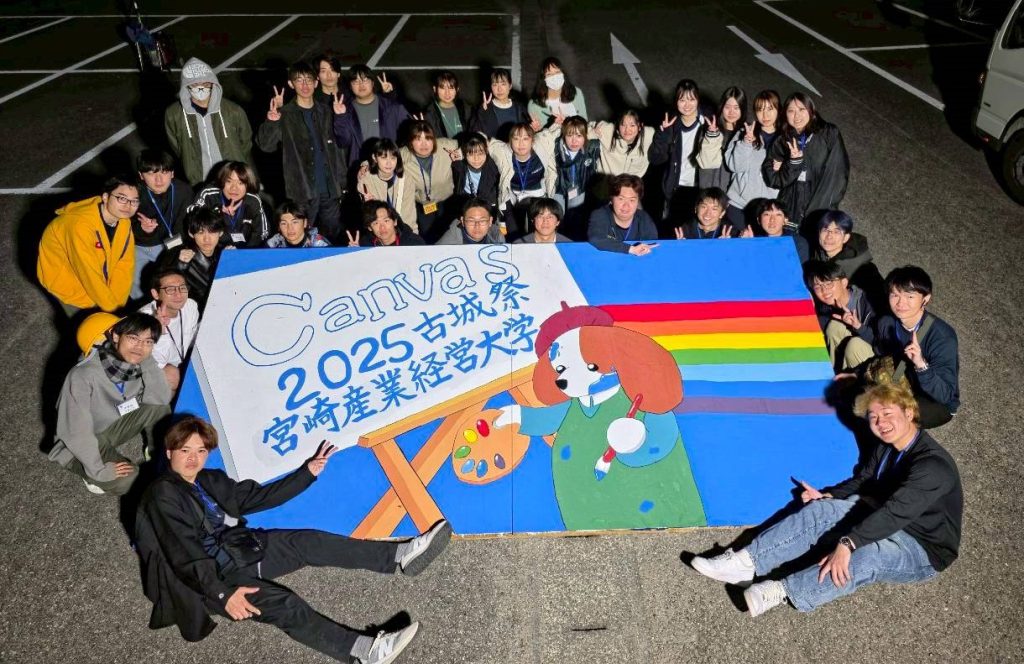

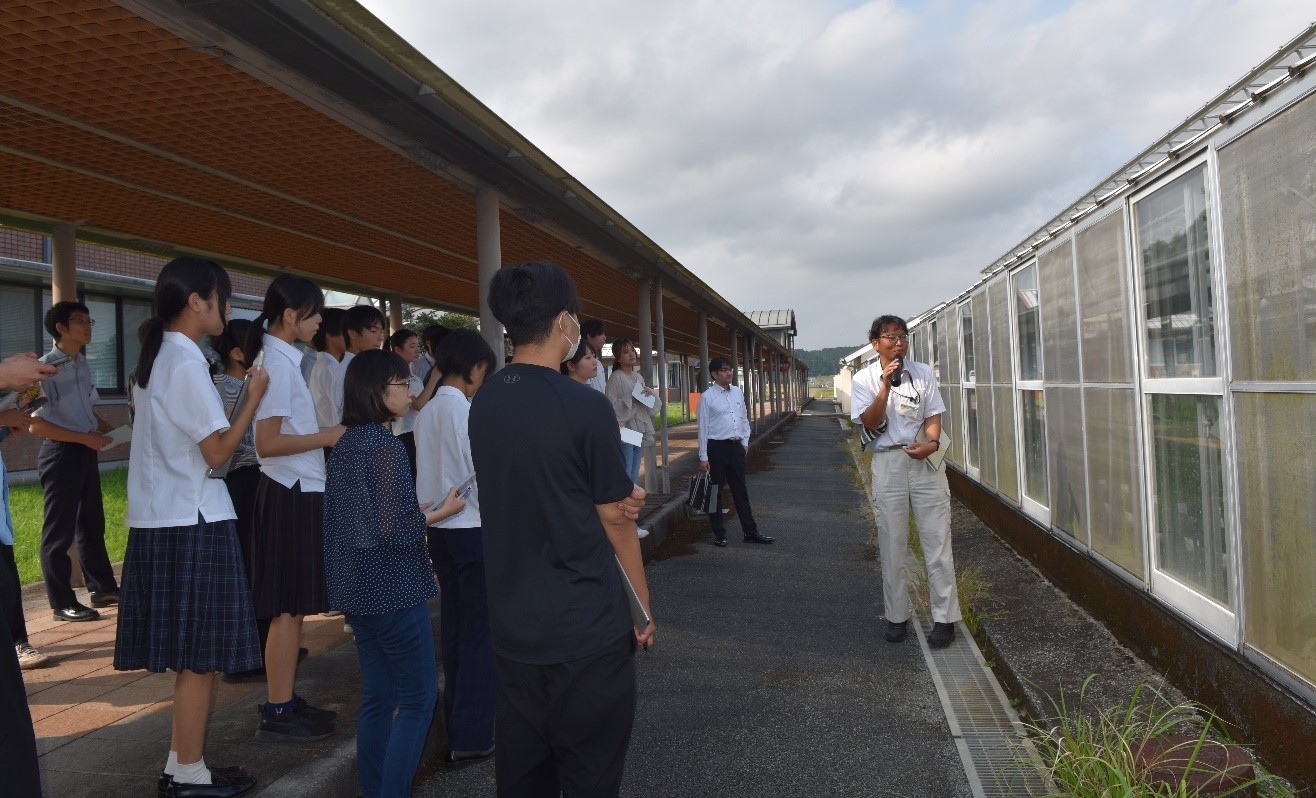

今年で37回目の古城祭「Canvas~夢を描く未来へ繋ぐ」を無事に開催することができましたことを、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

また、ご来場頂いた皆様とも素晴らしい時間を共有できたことを心から嬉しく思います。

企画を進める上で課題にもぶつかりましたが、仲間と支え合いながら乗り越えることができたのは、私達実行委員にとって、大きな成長の機会となりました。

この経験を今後の活動にも活かしてまいります。

今回の古城祭にご協力してくださった皆様に、改めて深く御礼申し上げます。

【古城祭実行委員長 西元碧海】