3月18日(金)の10:00より学位記授与式のオンライン配信を行います。

当オンライン配信のアーカイブ公開は3月18(金)までとなっております。

配信の録画や転載等はご遠慮ください。ネット環境の状況により、遅れや不具合等が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

令和3年度 学位記授与式オンライン配信

ボランタリー・スタディ塾から2名大学院へ進学(多様な分野で更なる高みを目指す人材輩出)

法学部4年丸山修平さん(宮田ゼミ)

日本大学大学院芸術学研究科文芸学専攻(博士前期)へ

丸山さんは、3年次に測量士補試験に合格し、4年次では土地家屋調査士試験の択一試験を突破するなど法的学修について成果を上げました。その一方で、俳句の鍛錬を自主的にされ、宮崎県唯一の伝統俳句会に所属するなど、産経大での4年間で様々な分野で才能を開花させてきました。その成果として、東京五美大で唯一の文芸学専攻をもつ日本大学大学院芸術学研究科に合格し、より一層の高みを目指し文学の研究・創作を本格的に志すこととなりました。

法学部4年緒方涼真さん(宮田ゼミ)

福岡大学法科大学院へ

緒方さんは法曹になる志望が高まり、個別指導のもと、福岡大学法科大学院に合格し、現在、司法試験合格を目指し日夜勉強に取り組んでいます。

産経大法学部では、大学4年間を通じて様々な体験や考えの深まりを踏まえた多様な人間形成をめざし、入学時の志望にとどまらず、一人一人の学生の可能性を最大限に伸ばすことを心がけています。

文責;法学部教授 宮田浩史

令和3年度学位記授与式(卒業式)について

新型コロナウイルス感染症拡大による感染リスクの高まりを踏まえ、令和3年度学位記授与式(卒業式)の参加者につきましては、卒業生のみとさせていただきます。

卒業生およびご家族の皆様の健康と安全、感染拡大防止に最大限の配慮をしたうえで、規模を縮小して実施することとしました。ご家族、関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

なお、式典の模様はインターネット配信を実施予定です。詳細は追ってお知らせいたします。

日 時

令和4年3月18日(金)

午前10時開式 (受付9:00~/開場9:30~)

会 場

ニューウェルシティ宮崎 (宮崎市宮崎駅東1-2-8)

※新型コロナウイルス感染症のまん延状況によっては、会場を学内に変更する等、実施方法を変更する場合もあります。その際はあらためてご案内いたします。

経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshima第3期 ラジオCM放送中!

現在、FM宮崎にて、経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshimaで作成してきたラジオCMが放送中です。今回作成したラジオCMは、「修学旅行」「温泉」「女子旅」「猫目線」の4タイトルになります。1月中旬まで流れますので、ぜひお聞きください。

CMの放送に先駆けて、学内では参加メンバーとともに視聴会を実施しました。実際に完成したラジオCMを聞き合って、学生たちは自分たちの声に照れながらも、CMの仕上がりに満足しているようでした。

近く、ラジオCMに連動したインスタグラム広告も流れます。こちらもぜひご覧いただければと思います。

(経営学部:日高、出山)

株式会社鹿児島銀行様より寄附をいただきました。

大淀学園は、大正11年(1922年)日州高等簿記学校設立以来、令和4年に開学100周年を迎えようとしております。この度、令和3年12月14日(火)、株式会社鹿児島銀行様より、開学100周年記念として寄附をいただきました。

今回、いただきました寄附は、100周年記念事業の一環として活用させていただきます。

今後とも、関係各位のご健勝とご発展を祈念申し上げ、株式会社鹿児島銀行様には厚く御礼申し上げます。誠に有り難うございました。

ビジュアルハーベスト「Hatch and Go in Aoshima第3期」vol.2

経営学部ビジネスリーダーシッププログラムのラジオCM収録を振り返るショートムービーです。お楽しみに下さい。

(経営学部:日高、出山)

経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshima第3期 ラジオCMの収録を実施しました!

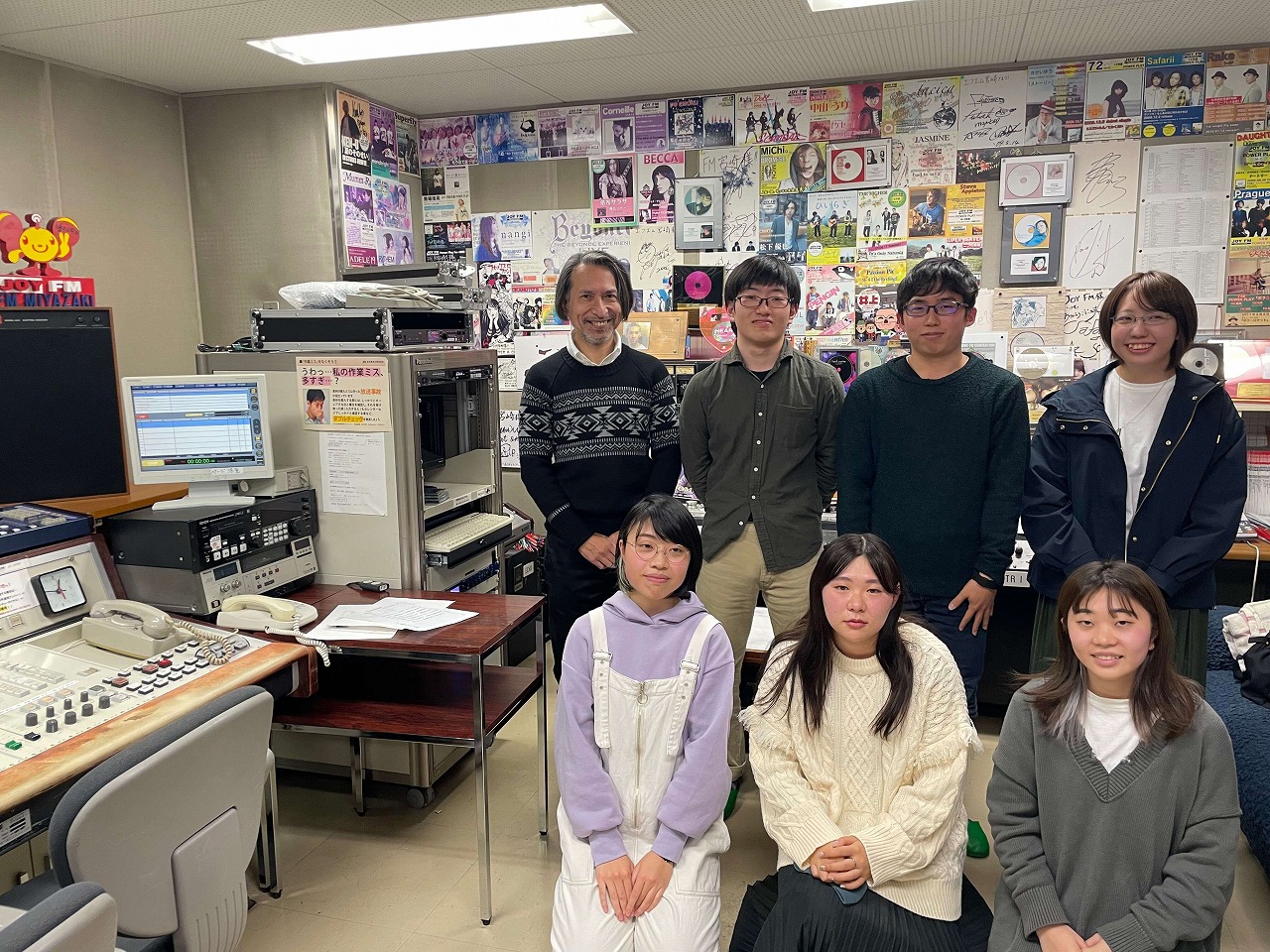

12月7日・9日、FM宮崎さんのスタジオにて、経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshimaで作成してきたラジオCMの収録を実施しました。今年度の収録は、これまでの20秒枠の倍である40秒広告ということもあり、例年以上に場面展開や配役の設定を意識した収録となりました。

各チームの収録では、学生たちに「もっと配役になりきって!」、「ここはもっと振り切って!」、「ここは逆に抑えていこう!」という収録サイドの細かい指示がたくさん飛びました。また、「宮崎のイントネーションではなく、標準語のように」というような普段の日常会話では気づきにくい指摘に苦労する場面もありました。

アナウンサーさんやミキサーさんなどの力も借りて、各チームともなんとか収録が終わりました。学生たちは、1つのCM収録をすることの大変さと、収録現場のプロ意識を感じることができたのではないかと思います。

収録したラジオCMは、12月下旬からFM宮崎さんにて放送される予定です。引き続き、楽しみにお待ちください。

(経営学部:日高、出山)

宮崎県商業教育研究会主催情報教育高度化事業でのコラボ

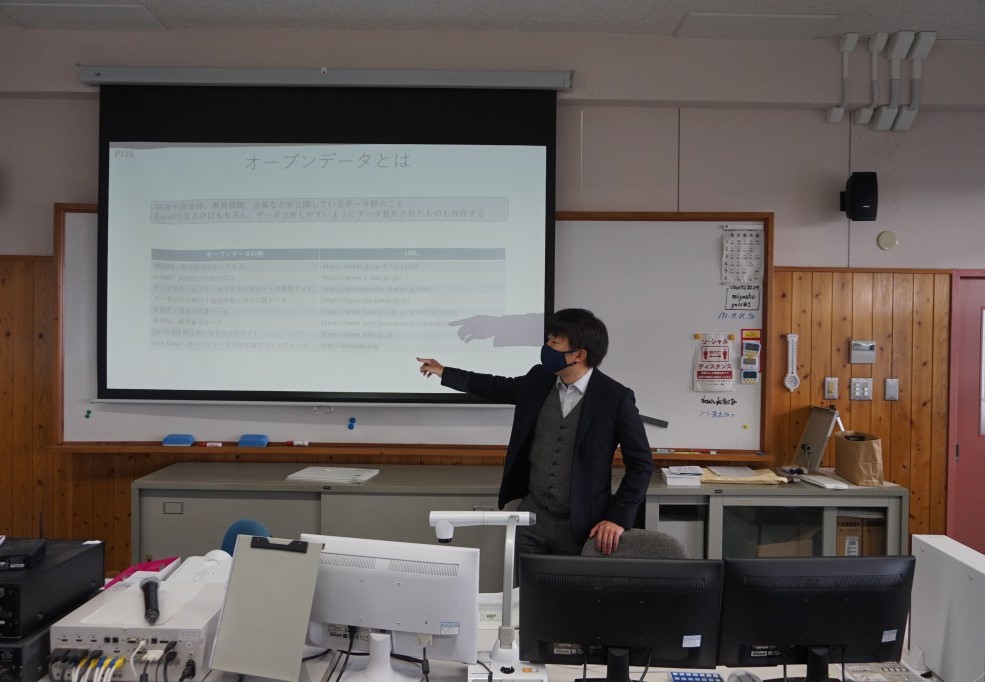

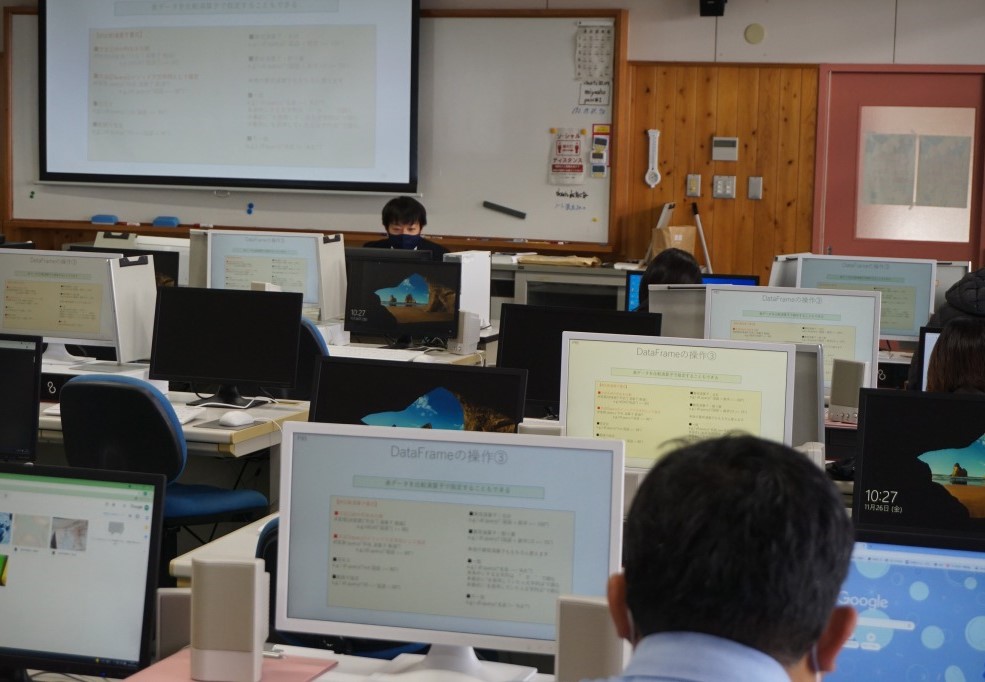

宮崎県商業教育研究会の主催事業である情報教育高度化事業を本学とのコラボレーションとして、プログラミング言語Pythonを用いた「教材作成部門研修会」が10月7日と11月26日に宮崎県立宮崎商業高等学校で開催されました。

11月26日の研修会では、本学経営学部 岩崎祐也講師が「スクレイピングと分類問題」の講義を担当しました。この研修会には、来春に情報ソリューション科として学科改編される県下の高校を中心に9校から17名の先生方が参加されており、高校の先生方からは数多くの質問もあり、充実した研修となりました。その様子は次の通りです。

また、前回10月7日は、経営学部 内田保雄教授が「データサイエンスの導入から回帰問題」をテーマにビジネスに関する教材を用いた講義を担当しました。今後も、高校の先生方のご要望に沿った宮崎県商業教育研究会とのコラボレーション事業を企画して参ります。

(経営学部 笠木)

経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshima 第3期 最終報告会を実施しました!

11月28日(日)、経営学部ビジネスリーダーシッププログラムHatch and Go in Aoshima第3期の3日目を実施しました。

まずは、毎年恒例の海辺でのチェックインからスタート。エフエム宮崎の膳さんによるボイストレーニングを経て、最終報告会に向けてラジオCMとインスタグラム広告の最終チェックを行いました。

今回の報告会は、依頼者の青島フィッシャーマンズビーチサイドホステル&スパ支配人である石井さんにも審査をお願いしました。学生たちにとっては、自分たちが作成したラジオCMがビジネスさながらに評価されるという緊張の中で報告することになりました。

いよいよ始まった最終報告会では、各グループが独自の感性を活かしながら完成させたラジオCMとインスタグラム広告についてプレゼンテーションしました。各グループが作成した内容は、石井支配人をはじめ、審査員の方々から高い評価を得ることができました。

今後は、最終報告会で出た意見を踏まえて微調整を加えつつ、ラジオCMの収録のプロセスに入っていきます。今回、作成しているラジオCMは12月中旬からエフエム宮崎にて放送される予定です。また、それに合わせて、インスタグラム広告も順次流れていきます。楽しみにお待ちください。

(経営学部:日高、出山)

ビジュアルハーベスト「Hatch and Go in Aoshima第3期」vol.1

経営学部ビジネスリーダーシッププログラムのラジオCMとインスタグラム広告づくりを振り返るショートムービーです。お楽しみ下さい。

(経営学部:日高、出山)