去る平成27年2月5日(木)、本学経営学部の出山実ゼミ(財務会計論、情報会計論)、森田英二ゼミ(会計学、情報システム論)、柚原知明ゼミ(経営組織論、経営戦略論)は、参加人数40名近い合同ゼミによる「宮崎商工会議所」への研究視察を行ってきました。今回の研究視察には、田代裕子教授(生活環境学、家庭科教育、食生活論)とご一緒に山田恭子(認知心理学、学習心理学、教育心理学)も参加いたしました。

本研究視察は、宮崎の地域社会において非常に大きな役割を担っている「宮崎商工会議所」の歴史、組織規模、社会的役割、具体的な事業内容等々に関する実態把握を目的として実施いたしました。また、卒業後の進路選択として「宮崎商工会議所」の業務内容を把握することも目的のひとつと言えます。

「宮崎商工会議所」におかれましては、大変お忙しい中40名近い私たちの研究視察の受け入れ準備とご対応をいただき、関係者の皆様に篤く御礼申し上げる次第です。

本研究視察に関して、下記の通り1.研究視察日時・訪問先・当日ご対応いただいた方々、2.写真集、3.参加したゼミ学生の感想、4. 柚原知明教授の研究視察総括、についてご報告いたします。

1.研究視察日時・訪問先・当日ご対応いただいた方々

○研究視察日時: 平成27年2月5日(木)13:30~15:00

○訪問先(所在地住所):「宮崎商工会議所」

(宮崎県宮崎市錦町1番10号KITENビル7F)

○当日ご対応いただいた方々:

専務理事 倉掛正志様

中小企業相談所長兼広域振興部長 川村淳様

総務企画課長補佐 黒木竜一様

2.写真集

写真1.ご説明いただいた中小企業相談所長兼広域振興部長の川村淳様(左)と総務企画課長補佐の黒木竜一様(右)です。黒木様は、本学経営学部の卒業生です。 |

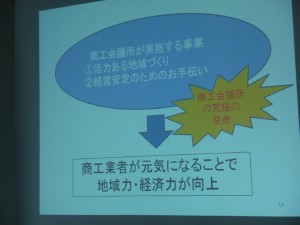

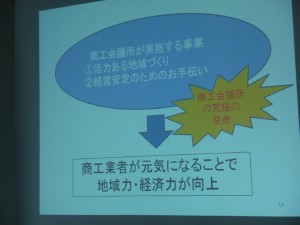

写真2.前半は、中小企業相談所長兼広域振興部長の川村様に「宮崎商工会議所の概要」についてご説明いただきました。「活力ある地域づくり」「経営安定のためのお手伝い」。これが商工会議所の究極の使命だそうです。 |

写真3.田代裕子教授も大変興味深く聞き入っています。 |

写真4.参加した学生諸君は、しっかりメモを取りながら聞いていました。 |

写真5.後半は、総務企画課長補佐の黒木様に「創業及び経営革新支援について」というタイトルでご説明をいただきました。新しく事業を始めようと思ったら何をして、どんなものが必要になるのか?ということを、事例や実際の書類を呈示しながら説明していただきました。黒木様は、『新事業のポイントは、強みに創意工夫を加え、差別化を図り、顧客の抱える不満・不便・不足など“不”を解消させる取り組みを行っていくことです。』とお考えです。なるほど。 |

写真6.熱心に聞き入る学生諸君です。ご説明は、具体的な事例を踏まえており、非常に分かり易かったと思います。日頃勉強している理論が、どのように実務に活用されているかが良く分かったと思います。 |

写真7.古川大樹くん(経営学部2年生 柚原ゼミ)は、「宮崎商工会議所」に関して十分な事前調査を行って参加しました。その結果が、積極果敢な質問に発揮されました。 |

写真8.森田英二准教授は、会計学の専門的な立場から、経営分析上の「付加価値」と「経常利益」に対する考え方について質問を行いました。 |

写真9.研修視察の終了時には、学生を代表して山崎納津美さん(経営学部4年生 柚原ゼミ)が感謝の意をお伝えしました。さすが4年生、大変立派な挨拶でした。山崎さんは、これまで3年間、柚原ゼミ生として数多くの合同ゼミ研修視察に参加してきましたが、今回が最後の研修視察となりました。後輩の学生諸君は、ぜひ今後の研修視察に向けて先輩の姿勢と態度を学び、継承していってほしいと思います。 |

写真10.今回は急遽、写真撮影と編集を山田が担当させていただきました。編集作業を終えて、ほっと安心しております!※写真10は柚原教授が撮影してくれました。 |

3.参加したゼミ学生の感想

藤後華愛さん(経営学部2年生 出山ゼミ)

今回、宮崎商工会議所に企業見学に行って、商工会議所が地域を活性化させるために様々なイベントに力を入れているのだなと改めて興味関心を持ちました。特に、中心市街地活性事業に関しては、私自身も聞いたことのあるイベントが多く見られました。この取り組みは、商店街の空き店舗防止も兼ねた取り組みとなっていて大きな活動だと思いました。

また、創業するにあたり、その手助けをすることも商工会議所の取り組みの一つであることをお聞きし、その取り組みも地域活性化に繋がるのだろうと感じました。そして、創業する過程には事細かい事業計画が必要ということを知りました。配布された資料の中にあった「事業計画書」を見てみると、大学の講義で聞いたことのある用語が多く見られ、今自分の学んでいることの必要性を改めて実感しました。

渡邊萌香さん(経営学部2年生 出山ゼミ)

私は商工会議所には検定を受ける時にしか行ったことありませんでした。そのため今回話をお聞きして、商工会議所が宮崎市でのイベント事や宮崎市にある店の経営支援など、意外にも身近なところで事業を行っていたのだと知りました。

商工会議所が実施する事業は、主に活力のある地域づくりと経営安定のためのお手伝いの2つです。私が年末にしていたアルバイトの宮崎地産池消歳末大売出しも商工会議所が地域づくりのために実施したものでした。他にも花火大会など1つ1つが宮崎市の地域活性化に繋がっているのだと感じます。また計画書や事例などを紹介しながら創業・経営革新の支援についてのお話もいただき、経営について勉強している私にとって興味深い話でした。

今後は、商工会議所実施しているイベントなどがあったら参加したいと思います。

古川大樹くん(経営学部2年生 柚原ゼミ)

私は、「宮崎商工会議所は検定実施が主」というイメージを持っていましたが、経営支援が主な事業であることを知りました。今回の視察が決まった時から調べていると面白い内容ばかりでとても興味がわきました。そして今日の視察では、新しく事業を始めるには事業計画書をしっかりと作成して、認められたら事業化するという手続きが必要なこと、商工会議所のルーツが明治時代にまで遡ることなど様々なことを学ぶことができました。経営情報論でも学んだように、現在企業は経営革新を求められています。その経営革新には新規性があること,実現性があること,採算性があること,適法性・信用性があることという4つの定義があり、経営革新計画書を作成して、承認されて初めて新事業となることに驚き、経営革新成功の難しさを知ることができました。大学で習った内容がそのまま出ているような研究視察になったので、とても良かったです。今後も検定などでお世話になると思いますが、今日学んだことも忘れないようにしていきます。今回の研究視察を許可して下さった宮崎商工会議所の皆様に深く御礼申し上げます

松本未来さん(経営学部2年生 森田ゼミ)

商工会議所の仕事は、地域づくりや地域を盛り上げるための支援(花火大会や祭りのイベント開催等)によって地域を活性化させていく仕事だけを行っていると思っていました。しかし、これ以外にも経営安定のための支援機関があることや、経営、金融、税務等の相談窓口の開設、経営改善普及事業にも力を入れていることが分かり、新たな発見がたくさんありました。

また、このような機会があれば、ぜひ参加したいです。

内倉南城くん(経営学部2年生 森田ゼミ)

最初、商工会議所とはどのような組織なのか全く知りませんでした。今回のお話をお聞きした結果、商工会議所は企業に支援をして活気を与えるという、とても良い事業をされているということが分りました。ここでの事業は、活力ある地域づくりや企業の経営の安定化を図ることで、結果的に地域全体の活力と経済力が向上するという優れたサイクルを生み出しています。また、事業計画書で最も重要なのは資金繰計画書であるとのことで、財務の果たす大きな役割を理解しました。今回参加できてとても良かったです。

山﨑納津美さん(経営学部4年生 柚原ゼミ)

資格試験の際、私は商工会議所にお世話になった事はありますが、その他の詳しい業務内容については知りませんでした。しかし、今回の研究視察を通して、商工会議所が地域や地域企業の活性化のために幅広い業務を行っている事を知る事が出来ました。創業・経営革新支援については、複数の事例を踏まえてご説明頂きました。創業者や経営者の方々がどのように創業・経営革新を計画していくのか、そこに商工会議所がどのように関わっているのか、支援業務について理解を深める事が出来ました。今回の研究視察は、これから社会人として一歩を踏み出すに当たり、いつかお世話になるかもしれない商工会議所の役割・業務についてお話を伺える大変有意義な時間となりました。

最後になりましたが、お忙しい中、貴重なお時間を頂戴しまして誠にありがとうございました。

4.柚原知明教授の研究視察総括

今回の研究視察実施の背景は、本学経営学部の森田英二准教授が「宮崎商工会議所」簿記関連科目の非常勤講師をされていること、また柚原が宮崎商工会議所主催「宮崎・シンガポール経済交流団」(平成26年10月10日~10月13日)に会頭の米良充典様、専務理事の倉掛正志様、総務企画課長補佐の黒木竜一様とご一緒に参加させていただいたことがご縁で実現に至りました。総務部長の松山茂様と森田英二准教授には、研究視察の実施に向けて様々な事前調整にご尽力をいただきました。

多くの学生諸君は、「商工会議所」という組織名を聞いたことはあると思いますが、具体的にどのような活動や仕事をしているかについてほとんど知らなかったのではないでしょうか。我が国の地域社会における産業振興と発展にとっては、「商工会議所」が非常に大きな役割を担っております。本研究視察は、宮崎の地域社会において非常に大きな役割を担っている「宮崎商工会議所」を対象として実施致しました。また、卒業後「宮崎商工会議所」への就職を希望する学生諸君が多数存在しており、ぜひ本学の学生諸君へ事業内容に関するお話を聞かせたいと思いました。

経営学部の学生諸君は、日頃本学において「簿記論」「財務諸表論」「財務管理論」「管理会計論」「原価計算論」「会計監査論」「企業論」「マーケティング論」等々を学んでおりますが、実際の活用に関して具体的なイメージが湧かなかったのではないでしょうか。今回参加した多くの学生諸君は、主に会計学を専門に勉強しており、実際の「事業計画書」における「SWOT分析表」「販売・マーケティング戦略書」「利益計画書」「資金繰計画書」等のご説明を受ける機会を得ました。これらのご説明は、日頃勉強している理論と実務との整合であり、今後における会計学の勉強に対する一層の動機付けになったことと思います。

また、会員の皆様からの法律に関するご相談については、専門の弁護士とも提携契約を結んでご対応されているというご説明がございました。実際の経営は、経営学の領域だけで行えるわけではありません。具体的には、登記、従業員の雇用を巡る労働条件(賃金、勤務時間、有給休暇等)、労使争議・紛争、納税、IPO(新規株式上場)、M&A(合併と買収)、倒産・再建等、様々関連する法律と密接に関わりながら行われております。企業統治や企業倒産・再建を巡る議論や手続きについては、法学の方が経営学よりも一歩先を進んでおります。ぜひ、学生諸君は、今回の研修視察を機会として関連する法学の領域(「商法」「会社法」「倒産法」「知的財産法」「税法」「金融法」「労働基準法」等)にも興味を持って学んでもらいたいと思います。

私たちの学んでいる経営学という社会科学は、自然科学と違い理論検証や構築に向けた実験が難しい学問領域です。しかしながら、社会活動や経営活動の現象・実態把握に関する測定を含む観察については、対象企業や組織のご協力をいただくことである程度可能となります。経営学の学徒(教員含む)にとっては、理論をある程度学んだら、積極的に実際の現場に出て行って観察(研究視察)をすることが再び理論を学ぶ新たな問題意識を醸成させます。経営学の発展にとっても、理論と実態との相互学習が非常に重要となります。本学合同ゼミ(法学部ゼミとの合同含む)は、今後も魅力的な研究視察を企画・実施していく予定ですので、ぜひ学生諸君の積極的な参加を期待しております。

最後になりましたが、今回の研究視察の実現においては会頭の米良充典様と専務理事の倉掛正志様をはじめとして、窓口としてご対応いただいた総務部長の松山茂様、ご説明いただいた中小企業相談所長兼広域振興部長の川村淳様、総務企画課長補佐の黒木竜一様、そして受け入れのご準備とご対応をいただきました関係者の皆様に大変お世話になりました。本学合同ゼミを代表して篤く御礼申し上げます。

今後における「宮崎商工会議所」の益々のご発展とご繁栄を心よりご祈念申し上げます。

以上

(編集 経営学部/山田恭子)

クリックをすると拡大表示されます

クリックをすると拡大表示されます クリックをすると拡大表示されます

クリックをすると拡大表示されます