10月1日(木)、Cナビ3「就活身だしなみ講座」が、洋服の青山さんのご協力により実施されました。

これから本格的に就職活動準備に入る3年生がすぐに行動できるような、具体的なご指導でした。

●身だしなみについて

そもそも、身だしなみとはなんでしょうか?なぜ、身だしなみを整えないといけないのでしょう?身だしなみとオシャレと違いってなんでしょう?

そんな「言われてみればわからない」部分からお話はスタートしました。

●スーツの着こなしポイント

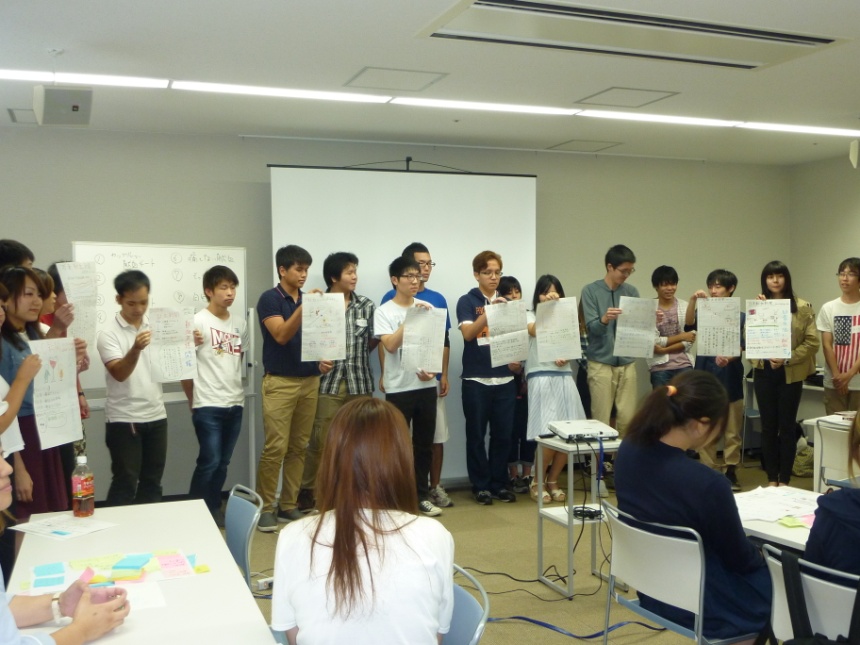

就活用のスーツ一式には、ジャケット、ボトム、シャツ・ブラウス、ネクタイ、シューズ、バック、小物類、季節によってはコートと、たくさんのものが含まれます。

それぞれに選ぶときのポイントがあります。さらにきちんと着こなすためのポイントもあります。

例えば、ジャケットの肩幅は?ジャケットのボタンはいくつ閉めるのか?ネクタイの長さは?パンツの長さは?スカートのシルエットは?靴下の色は?

こんなこまごましたところまで具体的にご指導いただきました。

こういったところに、その人らしさがにじみ出るんですよね。

面接担当者はそんなところを見ているのだと思います。

ネクタイを実際に結んでみます

●就活について

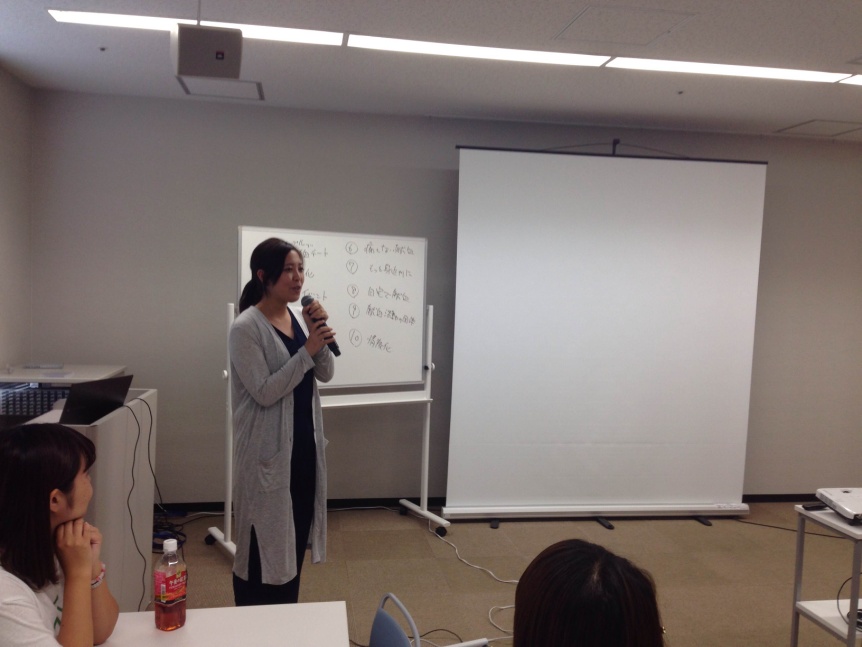

本学を昨年度卒業した古谷渉さんが、就活について自身の経験を踏まえたお話をしてくださいました。

古谷さんは小さいころからサッカーを続けていました。

そんな古谷さんがスポーツ業界ではなくアパレル業界に進もうと思った理由や、面接でどんなお話をしたのか(サッカー以外のお話をしたようです。意外。)などなど、具体的に熱く語ってくださいました。

古谷さんは当日、熱い気持ちを後輩に伝えるために、赤系のネクタイをしてきたそうです!

後輩へ自分の経験談を語る古谷さん。立派になりました。学生さんも聞き入っています。

講座終了後には、多くの学生さんが、講師として来てくださった方全員(大分・宮崎ブロック長まで)を質問攻めにしていました。

これもわかりやすく具体的にお話してくださった結果だと思います。

Cナビ3では今後、履歴書指導やマナー講座など、就活に向けて一気に準備を進めていきます。毎回何かを得て帰ってくださいね。

3年生のみなさん、がんばりましょう!

(Cナビ運営委員会 文責:山田恭子)