11月30日(日)、宮崎駅kitenビルにて、文科省委託プロジェクトとしてフューチャーセッション「みんなが暮らしやすい「超高齢社会」の未来-共に生きる未来シナリオを描こう-」を実施しました。今回のフューチャーセッションは、これまでの2回のセッション(対話型授業)を踏まえて、「対話プロセスを強化すること」と「未来シナリオ作りの学習効果を測ること」を目的に開催しました。今回は、市民参加型のオープン形式で開催し、高校生・大学生・社会人の52名の参加者がありました。本学からは、文科省委託事業のセッション企画チームである今出敏彦准教授、田中素子准教授、山田恭子講師、出山実講師、調査研究チームの村田治彦准教授が参加しました。また、インスピレーショントークゲストとして、法教育に詳しい弁護士の春田久美子先生をお招きしました。

1.フューチャーセッションの流れ

フューチャーセッションは、12時30分から15時30分の3時間が行われました。

①イントロダクション・インスピレーショントーク

イントロダクションは、「フューチャーセッションとは何か」について、「未来志向」と「創意形成」をキーワードに説明しました。インスピレーショントークでは、ゲストスピーカーである春田先生から「弁護士からみた超高齢社会-今までの10年、これからの10年-」として実社会に即した内容を、出山講師から都城商業高校で行った対話型授業から生まれた「未来の可能性」に関する内容を伝えました。

②ワールドカフェ

ワールドカフェでは、「超高齢社会の未来を動かすドライビングフォース(未来を左右する可能性)」をSTEEP(社会・科学・経済・環境・政治)の観点から考えました。ドライビングフォースは、現在から2020年の未来までを射程としました。1回7分間として、全部で3回、100個のキーワードをあげることを目指して実施しました。

③マグネットテーブル

マグネットテーブルでは、まず最も気になるドライビングフォースから、変化の分岐点となる軸を1つ決めました。次に、参加者は軸を記入した用紙を持って、軸の内容が近いメンバーと集まり、新しいグループを作りました。

④クイックプロトタイピング:未来シナリオを描く

クイックプロトタイピングでは、「その変化が起こったら?」の未来シナリオを描きました。未来シナリオ作りは、その未来のタイトルや特徴、その未来におけるチャレンジは何かを考えました。

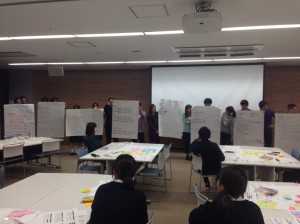

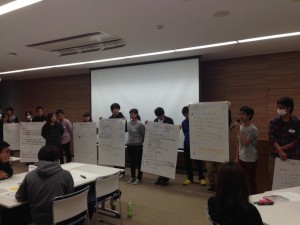

⑤プレゼンテーション

完成された未来シナリオは13個でした。プレゼンテーションでは、未来シナリオのアイディアを参加者全員で共有しました。

⑥サークル

サークルの時間では、春田先生、今出先生から講評がありました。また、プレゼンテーションをしてくれた参加者から、「超高齢社会に向けたアクション」を宣言してもらい、参加者全員で共有しました。

2.参加者の感想

・今日のフューチャーセッションに参加して、自分の考えだけではなく、人の意見もきちんと聞いて、話に取り入れていくことが大事なのだと改めて感じました。他の人の意見もたくさん面白い意見もあって「未来」というものが「現実」になると私は思いました。自分だけでなく、お年寄りや子ども、友達にもどんな人にでも素直で優しくなれる人になりたいです。

・今回3回目のフューチャーセッションに参加して、前回よりテーマのレベルが上がり、試行錯誤しながらシナリオを作り上げていきました。1からすみずみまで観察して、未来を考えるための第一歩をそれぞれが見つけることができ、とても良い機会に恵まれました。ここで出会った仲間の意見もユーモアがあり、様々な思いがあるのだなと思いました。

・未来を考えると胸がはずむ気持ちになりました。身近な一歩として今日から始めることを実際に実行しなければ一歩目とならず、その始めの一歩の大切さに改めて気が付きました。未来シナリオを考えながら、今後もやっていきたいと思います。

・答えが一つではない難しい内容でしたが周囲の人達と協力して考えることはとても楽しいことなのだと知ることができました。今後は多少難題であっても、一歩踏み込んで考えようという意欲が湧きました。

・今日のフューチャーセッションに参加して、やはり自分の持っている考え、価値観の範囲は狭いなと感じました。いろいろなグループの意見を聞いてみると、「これ面白いな」と感じるものが多くあり、こういった皆で(できるだけ多様な人たち)話し合う機会が必要だと思いました。

3.フューチャーセッションの成果について

未来シナリオ作りは、「こうなるべきである」とか「こうなるであろう」という考えではなく、「こうなるかも」という可能性を集めて作成します。そこには、参加者の思いや経験、アイディアが大きく反映されることになります。また扱う内容は、答えのない複雑な問いです。複雑な問いとは、誰かが考えれば答えがでるようなものでなく、みんなが考え方や態度、行動を変えることでしか解決しない問題を言います。未来シナリオ作りは、フューチャーセッションの手法として広く活用されるものであり、一方で対話プロセスとしてはこれまでの事業で行った中で最も難易度が高いものでもあります。

今回のフューチャーセッションでは、52名の参加者から未来の可能性を集めた13個の未来シナリオが生まれました。未来シナリオのタイトルは、「どこへもお出かけLet’sGo」「みんなで創る交流がある未来」「遊び場のある老人ホーム」「あの頃オリンピック」「いつまでも健康で働ける未来」「ロボットと人間の共存社会」「Let’s医療」「スタンド・バイ・ユー・ドラえもん」「若者ファイト」「サザエさんみたいな地域づくり」「しゅーみ(趣味)」「高齢者の自由」「素晴らしい教育を」となりました。作成された未来シナリオからは、自分たちが変わらないといけないこと、高齢者の生活から学ぶこと、若者と高齢者をつながること、もっと遊びを増やすこと、地域づくりからはじめること、最先端の技術を活かすことなど数多くの気づきがありました。

本事業は今後、「対話型授業の学習効果の検討」や「フューチャーセッション型の対話型授業とアクティブラーニングの連携の可能性」などを探りながら、プロジェクトの報告書を作成していきます。また、来年度の免許更新講座の新設に向けた検討も行っていきます。そこでは、先生方(受講者)が自らコーディネーターとなり、対話型授業のスキルを高めるような講座を考えています。報告書や新設の免許更新講座については随時ホームページにて掲載していきます。

「免許更新制高度化のための調査研究事業」プロジェクトチーム