去る平成27年6月29日(月)、本学法学部の廣田久美子ゼミ(社会保障法、労働法)、経営学部の出山実ゼミ(財務会計論、情報会計論)、森田英二ゼミ(会計学、情報システム論)、柚原知明ゼミ(経営組織論、経営戦略論)は、参加人数60名規模の合同ゼミによる「宮崎県経営者協会」への研究視察を行ってきました。

本研究視察は、宮崎県の地域社会において非常に大きな役割を担っている「宮崎県経営者協会」の歴史、組織規模、社会的役割、具体的な活動内容等々に関する実態把握を目的として実施致しました。

「宮崎県経営者協会」におかれましては、大変お忙しい中参加者が60名規模の私たちの研究視察のお受け入れ準備とご対応をいただきました。専務理事の工藤久昭様や業務部長の平吉正人様をはじめとする関係者の皆様に篤く御礼申し上げる次第です。

本研究視察に関しては、下記の通り 1.研究視察日時・訪問先・ご対応いただいた方々、 2.写真集、 3.参加したゼミ学生の感想、 4. 出山実准教授の研究視察総括、についてご報告いたします。

1.研究視察日時・訪問先・ご対応いただいた方々

○研究視察日時: 平成27年6月29日(月)14:00~15:30

○訪問先(所在地住所):「宮崎県経営者協会」

(宮崎県宮崎市錦町1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館7F)

○ご対応いただいた方々:

専務理事 工藤久昭様

業務部長 平吉正人様

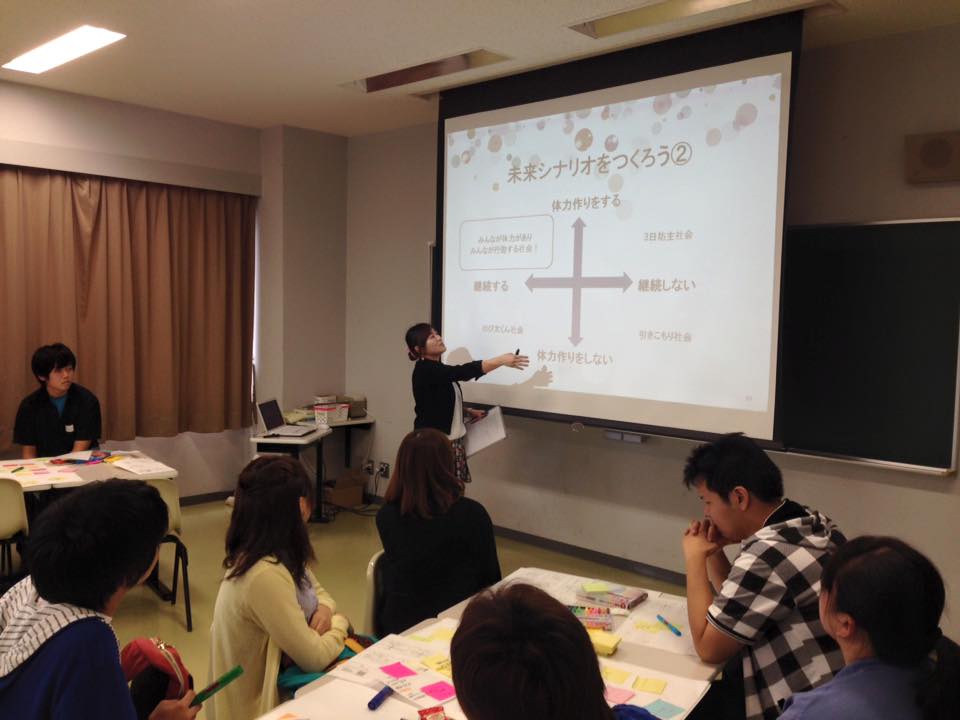

2.写真集

写真1. お忙しい中、貴重なお話をいただいた専務理事の工藤久昭様です。

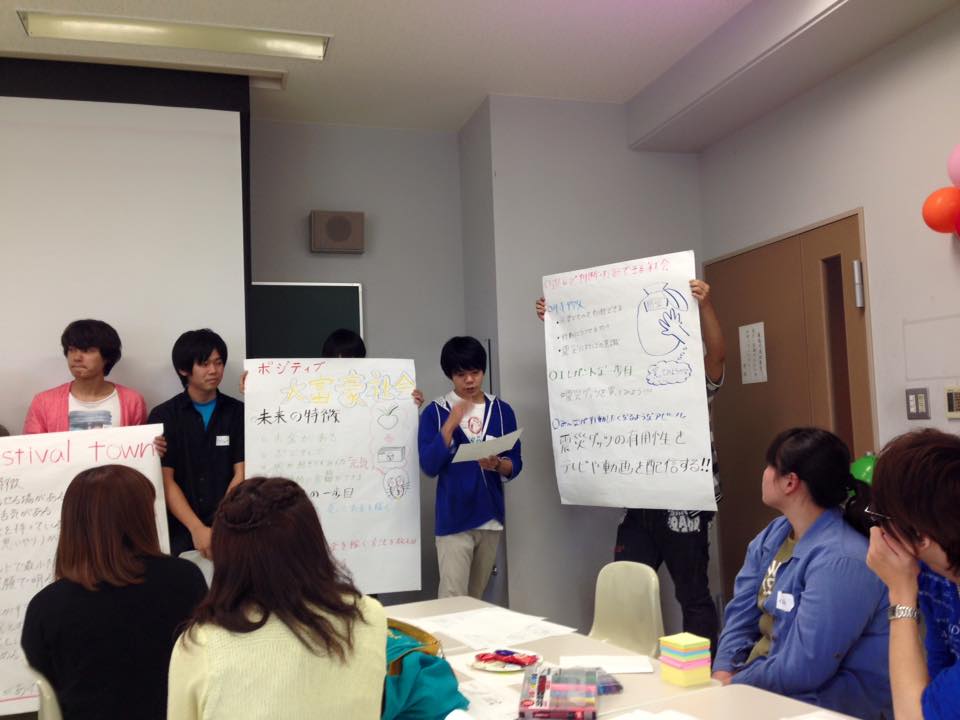

写真2. 今回の視察の会場は、kitenビル8階の中会議室でした。広くて、きれいな会場です。

写真3. お話に聞き入る学生たち。

写真4. 柚原知明教授が、まず御礼と感想を述べました。

写真5. 最後にゼミ学生を代表して清山美咲さん(経営学部3年生 出山実ゼミ)が御礼を述べました。写真5の表情のように笑顔で明るく、大きな声でとても立派でした。清山美咲さんは、昨年「宮崎県経営者協会」で貴重なインターンシップを体験しました。

3.参加したゼミ学生の感想

渡邉愛美さん(経営学部2年生 森田英二ゼミ)

私は経営者協会という組織について全く知らなかったため、一つ一つの話がとても興味深かった。まず、経営者協会とは経済三団体の一つであり、経営者の立場から労働情勢に対する迅速かつ適切な対策の確立をメインテーマに、労働問題を対象とする経営者組織であることが分かった。話を聞いていく中で特に印象に残ったのが、地域別最低賃金について、全都道府県をA~Dの4つのランクに分けて改定額の「目安」を決めているということ、これから先の新規事業としてバイオテクノロジーや人工知能などがメインになっていくということである。今回の研修は、私にとって良い経験となった。就職活動の際には新規事業のことも頭に入れつつ、企業選択の視野を広げていきたい。

長友紘涼くん(法学部3年生 廣田久美子ゼミ)

今回、最低賃金制度について学んだことはありましたが、県外の最低賃金のことや、特定最低賃金、全国をランク別に分けられて地域別の最低賃金の目安となっていることなど、最低賃金の決定方法についても興味深いお話を伺うことができました。

また、労働委員会については、労働争議のあっせん・調停・仲裁などについて伺いましたが、宮崎での取扱件数が少ないことに驚きました。

今回の研究視察を今後の学習や研究に生かしていきたいと思います。

河野琴美さん(法学部3年生 廣田久美子ゼミ)

今回の研究視察を通して、普段は感じることのできない企業・経営者の考え方を知ることで、新たな発見がありました。

最低賃金については、労働者にとって上げてほしいものですが、経営者としてはドイツの例のように失業者が増加するなどの問題もあり、兼ね合いが難しいということを改めて感じました。この最低賃金制度について、授業で学習した以上に、理解を深めることができました。これを機会に、身近なところにも労働問題が潜んでいるのではないかとアンテナを張り、学んでいきたいと思います。

内田和哉くん(経営学部3年生 出山実ゼミ)

今回、宮崎県経営者協会に企業見学に行き、最低賃金がどのようにして決められているのか、決める際には注意点をどこにおいて決めているのか、またこれからの課題など、普段触れることのできない内容を学ぶことができた。私は、宮崎は労働に関するトラブルがほとんど起きていないことに驚いた。トラブルが起きないということはいいことではあるが、その反面、組合員の一人ひとりのスキルアップの向上が課題であるということだった。

おまけとして話してくださった、これから伸びていくと予想される業種というものにも大変興味を持った。これから就活をする際には、今有力な企業だけを見るではなく、これから先伸びていくと予想される企業にも注目しながら、就活というものに向き合っていこうと思った。

今回の企業見学では、宮崎の労働に関して知ることができ、また視野を広く持って就活に臨むことが大切だということを学ぶことができた。

古川大樹くん(経営学部3年生 柚原知明ゼミ)

私は、今回の研究視察によって初めて「宮崎県経営者協会」を知りました。商工会議所と同じ建物内にあり、経済三団体の一つであることも分かりました。商工会議所、経団連、経済同友会が経済三団体ですが、経営者協会は中央の経団連にあたります。「宮崎県経営者協会」の最大の特徴が、県内で唯一使用者という位置づけから人事・労働問題に取り組んでいるということ、また経営者協会ができた背景には労働組合に対峙するためであったことなど経営管理論で学んだことを復習することができました。特に面白かったのは、最低賃金の話です。私は、廣田久美子先生の労働法を履修しており、先々週まで賃金のことを勉強していました。その意味でも良い復習になったと感じております。私たち3年生は来年就職活動に入りますが、就活と企業入社後に向けての予習にもなったと思っております。専務理事の工藤久昭様をはじめとする「宮崎県経営者協会」の皆様には、深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

*上述の本学ゼミ学生の感想に対しては、「宮崎県経営者協会」専務理事の工藤久昭様より『労働委員会への労働相談は、平成25年は146件、平成26年は117件ありまして、講演でお話したのは、その中から労働委員会があっせん等で取り扱った件数です。労働相談件数については、当日お話していませんので誤解されているように思います。』とのコメントが入りました。

4.出山実准教授の研究視察総括

今回で10回目となる研究視察は、地元の経済団体の1つである宮崎県経営者協会にて実施しました。研究視察は毎回、経営の現場における生の声を聴き、現場の雰囲気を体感することを目的としてきました。今回の研究視察においては、経済団体としての宮崎県経営者協会がどのような役割を持っており、どのような枠組みをもって企業と社会の関係を支えているのかを学ぶことを狙いとしました。

全国にも設置されている経営者協会は現在、経済三団体の1つである日本経済団体連合会(経団連)の地方組織となります。戦後、GHQの指導のもと組合活動が活発になったことに対応するために日本経営者団体連盟(日経連)が設立されました。経営者協会は当時の日本経営者団体連盟の地方組織として立ち上がり、地域における労使問題を中心に役割を担ってきました。その後、業務の重複の回避や労働争議の減少を理由に、2002年に経団連と日経連が統合して今の組織体制となります。経営者協会の主な活動は経営者(使用者)の代表として地域別最低賃金審議会や労働委員会へ参加し、労働側の連合とともに労使問題の解決を図ることです。企業と社会の観点から見れば、経営者協会の取り組みは企業と労働者の関係性に欠かせない重要な社会的インフラであるといえます。

近年は、労働組合の組織率の低下、個人の働き方の多様化、雇用形態の複雑化などを背景に、個人と企業のトラブルが目立つようになってきました。経営者協会が関わる労働委員会でも個別労働争議が増えてきています。宮崎県経営者協会は、時代によって変わっていく労働環境の中で、「労使が良い関係にあるべきとの考え方を持って活動している」とのことでした。多様な働き方が求められる時代において、宮崎県経営者協会では企業と労働者の関係性をより良くしていくために、働きがいのある会社、活力のある企業を目指した支援にも力を入れています。

社会科学を学ぶ際は、歴史的な文脈から物事を捉えていく必要があります。経営者協会が担ってきた労使問題もまた史的な文脈を持つと考えられます。現在、ブラックバイト、ブラック企業と言われるように労働問題を引き起こしている企業もあれば、企業の社会的責任(CSR)を重視したワークライフバランスやダイバーシティなどの施策を実施している企業もあります。これから就職していく学生たちから見れば、労働環境は二極化していると思うのではないでしょうか。今回の研究視察では、経営者協会の役割を通じて、労使関係の歴史的な文脈を理解することにつながりました。学生たちには歴史的な文脈にたって「どのような企業で働きたいのか」、「20年後にどのように働いていたいのか」などの問いを持ち帰り、これからの学習を深めてもらいたいと思います。

最後になりましたが、私たちの受け入れ準備と丁寧なご対応をいただきました「宮崎県経営者協会」の皆様に御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

以上

(編集 経営学部/森田英二)