講義『スポーツ総合B』 障害者スポーツ体験会実施!

平成27年1月20日(金)2時限目『スポーツ総合B』の講義において、本学体育館で障害者スポーツ体験会を行いました。

体験会では、宮崎障害者スポ―ツ協会・宮崎障害者陸上競技協会の方々にご協力のもと、陸上競技用車いす及びボッチャ競技を体験させて頂きました。貴重な体験をすることができ、学生たちも、障害者スポーツへの興味・関心が高まったのではないかと思います。

宮崎障害者スポ―ツ協会・宮崎障害者陸上競技協会の方々のご協力に感謝申し上げます。

平成27年1月20日(金)2時限目『スポーツ総合B』の講義において、本学体育館で障害者スポーツ体験会を行いました。

体験会では、宮崎障害者スポ―ツ協会・宮崎障害者陸上競技協会の方々にご協力のもと、陸上競技用車いす及びボッチャ競技を体験させて頂きました。貴重な体験をすることができ、学生たちも、障害者スポーツへの興味・関心が高まったのではないかと思います。

宮崎障害者スポ―ツ協会・宮崎障害者陸上競技協会の方々のご協力に感謝申し上げます。

1月11日(水)、本学法学部の1年生を対象に、公正取引委員会の方による独占禁止法に関する講演が開催されました。近時の裁判例や法改正はもちろんのこと、職員の方による実体験などを踏まえて、実は私たちは身近なところで独占禁止法に関りがあるということを大学1年生にも興味深く説明していただきました。学生からは、「公正な取引」や「公正な競争」が私たち消費者にとっても重要であるということを、実務に直接携わっている公正取引委員会の方に聞くことができてよかったという感想がありました(1月11日のmrt宮崎放送でも報道されました)。

本学では、このように、地域を担う若者達への法教育を様々な点からこれからも実施していきたいと考えております。

(文責;法学部教授 宮田浩史)

本年度、経営学部の情報系資格取得者の実績です。(12月22日現在)

ITパスポート(13名)

松田拓也、金子祐也、渡辺愛美、谷口華梨、甲斐明菜、日高香織、金丸桃子、福田朋也、藤野光将、村岡直樹、中田一樹、河野遥佳、西口葵衣

MOS Word2013(3名)

宮川友輔、押川健太郎、日高香織

MOS Excel2013(1名)

松田拓也

MOS PowerPoint2013(1名)

松田拓也

MOS Word2013 Expart1(1名)

松田拓也

MOS Word2013 Expart2(1名)

松田拓也

MOS Excel2013 Expart1(2名)

松田拓也、上原幸

MOS Excel2013 Expart2(2名)

松田拓也、上原幸

CGクリエイター検定(ベーシック)(1名)

梅北啓示

平成28年11月30日に、平成28年度宅建士試験の合格発表があり、本学からは4名の合格者が出ました。

法学部からは、中尾和貴君(2年矢鋪ゼミ)と梁井天馬君(4年阿部ゼミ)が、経営学部からは川崎公尋君(2年田中ゼミ)と田上輝寛君(2年宮永ゼミ)が合格しました。経営学部からも2名が合格したというのが今年の特徴です。

4名はいずれも本学の学内塾に所属しており、ボランタリースタディ塾からは、中尾君、梁井君、川崎君の3名が、リーガルマイスター塾からは川崎君が、宅建チャレンジ塾からは田上君が合格したことになります(1年次のときに宅建チャレンジ塾に在籍)。

宅建士試験は年々難化傾向にあると言われておりますが、本学では、資格取得を目指す学生に対し、学生のニーズに合わせたサポートをしております。今後とも、より一層の合格へのサポートを心がけたいと考えております。

文責;宮田浩史(法学部教授)

<新体操部大会報告>

平成28年11月29日(火)~30日(水) 本学体育館にて、ブルガリアの名門 レフスキー新体操クラブより、2名のコーチをお迎えし、トレーニングキャンプを行いました。

来年度から、競技規則が改訂されることから、それに伴った演技作成や指導を行って頂き、国内でも最先端の情報を得ることができました。また、世界トップレベルの芸術的感性に触れることができ、大変刺激になりました。この貴重な機会に感謝し、新年度の大会に向けて努力を重ねていきたいと思います。

本学は、11月26日に宮崎版フードバレーの構築を目指してシンポジウムを実施しました。

始めにオランダ王国大使館農務参事官Evert Jan Krajenbrink博士に挨拶をして頂きました。

基調講演では駐日EU代表部のMervi KAHLOS通商・経済参事官がEU全体の共通農業政策が欧州の農業に競争力と持続性をもたらしていると力強く説明していました。

今回のシンポジウムでは、2015年に本学と協定を提携したオランダ国立のワーゲニンゲン大学LEIからJos Verstegen博士も参加し産経大生、県内の高校生とパネルディスカッションを行いました。

Jos博士からは、「アグロポリス構想は宮崎県にとても合っているが、完成するにはかなりの年月がかかるため全てのステークホルダー(利害関係者)が同じ方向を向いていることが重要」とアドバイスされました。

以下、シンポジウムの模様です。

1.オランダ王国大使館農務参事官Evert Jan Krajenbrink博士の挨拶

2.駐日EU代表部Mervi KAHLOS通商・経済参事官の基調講演

3.Jos博士、田中本学研究主幹、産経大生、農業大学生、県内高校生によるパネルディスカッションの模様(コーディネーター:宮崎日日新聞社 杉尾報道部長)

4.JA宮崎中央会見戸専務理事による総括講評

(本件に関するお問い合わせ先)

平成28年10月21日(金)~22日(土) 長崎県立総合体育館にて行われた上記の大会に出場致しました。

新人大会では大塚 安優香(経営・1年)が個人総合優勝、メモリーカップでは、原 古都里(経営・4年)が種目別クラブ優勝と大健闘致しました!!また、本学初!団体演技に出場致しました!

今回の試合が現役最後の試合でした。個人では小さなミスがいくつかありましたがそれも含め自分らしい演技ができました。初の団体戦にも出させていただきました。演技の内容としては足りない部分が多くありましたが部員全員でひとつの演技をやりきるというとても良い経験ができました。

無事に最後の試合を終えることができたのもこれまで関わってきた多くの方々の支えがあったからだと思います。演技で恩返しをすることができたので良かったです。今後は卒業まで自分が後輩達にできることを精一杯やろうと思います。応援ありがとうございました!

現役最後の試合が終わりました。今回は産経大初の団体にも挑戦し、多少のミスがあり悔しい面もありましたが、笑顔で大きく、見ている人が楽しめる演技ができたと思います。個人は種目別で二種目出場し、目標であった「NOミスで笑顔で演技する」ということを達成でき、納得のいく演技が出来ました。

この4年間色々あったけれど、最後は笑顔で終わる事ができ、本当に良かったです。これまで17年間続けさせてくれた家族に感謝です。竹澤先生をはじめ、ここまで指導して下さった先生方や頑張ってきた仲間、応援して下さった方々にも感謝の気持ちでいっぱいです。最後まで応援ありがとうございました!!

今回の大会は個人4種目と団体に出場しました。個人では、最後の種目で目立ったミスがありましたが、来年度への課題も見つかり、この大会までに練習してきた事が発揮できたと思います。また、自分たちで作った演技で、団体をさせて頂きました。本番では私個人のミスが目立ってしまいましたが、最後まで諦めず楽しく演技することができました。そして今回の試合で引退となる4年生と踊ることができ、嬉しかったです。今後は、自分の課題としっかり向き合い、来年度に向けて更にレベルアップできるように頑張りたいです。

今回は、皆が気持ちよく演技が出来るように全力を尽くし、サポートを行った大会でした。この大会で最後になる先輩方の思い切り演技されている姿を後ろから見ていて、とてもかっこ良く感じました。また、今回はサポートとしての役割でしたが、来年からは演技する1つ1つの大会が最後になっていくので、悔いのない演技が出来るようにしていきたいと思います。

今回の試合は自分の満足のいく演技をすることができませんでした。自分自身が立てた大会目標に届いていない事を改めて感じさせられました。次の大会に向けて、表現力をつけること、大きく、前を向いて堂々と演技が出来るように、自信を持つためにも練習の仕方を考えていきます。団体は、ノーミスではありませんでしたが、最初で最後の演技をこのメンバーで踊ることができてとても貴重な経験が出来ました。大学で団体演技はすることないと思っていたので、とても新鮮でした。

今回はとても自分の自信になった試合でした。リボンは試合でミスすることが多く、足を引っ張っていた種目でしたが、今回、ミスがなく踊ることができました。また、大学に入ってできると思っていなかった団体に今回出場することができました。ミスは少しありましたが、みんなが笑顔で楽しく踊ることができ、とても思い出になる試合でした。今後の試合でも良い成績が残せるよう、日々の練習を頑張っていきたいと思います。

今年度の締めくくりとなる大会が無事終了致しました。今大会は、本学初の団体出場、4年生2名の集大成など、特別な想いで臨んだ大会となりました。

団体演技は、夏から選手たちが演技のアイデアを出し合い、完成させた作品です。一つの作品を全員で作り上げる事の大変さ、皆で踊ることの喜びや楽しさ、やりきった時の達成感はこれまでの個人演技では味わうことのできない経験だったのではないかと思います。個人では、来年度に向けての技術向上、これまでの集大成と、4年生を中心に選手たちが自ら目標を立て、計画をし、取り組みました。個人演技ではありますが、日々の練習から団体演技で培ったチームワークが発揮され、一丸なって試合に挑むことができたと感じています。

部を力強く引っ張ってくれた4年生が引退し、その存在の大きさを感じる日々ですが、来年度に向けてのスタートはすでに始まっています。更なるレベルアップに向けて、日々努力して参ります。今後とも応援よろしくお願いいたします。

10月15日(土)に本学法学部では、「古事記・日本書紀編さん1300年記念関連公開講座」を開催しました。

昨年に引き続き、宮崎県の事業として展開されている「神話のふるさと県民大学」とタイアップし、宮崎県立美術館アートホールを会場として、県内を中心に112名の来場者がありました。本年は宮崎以外の地域の神話・伝承を取りあげることをとおして、古事記・日本書紀と日向神話の理解を深めていただきたいと考え、2名の先生方にお越しいただいて講座を開催しました。

【公開講座の様子】

まず、丸山裕美子先生(愛知県立大学教授)から「ミヤズヒメとメノコヒメ―記紀に描かれた尾張の女性たち―」という題でご講演をいただきました。

日本武尊の伝説では、その東征の往復に尾張でミヤズヒメと会ったというルートから、尾張がヤマト王権の東国進出の拠点であったことがわかること、またメノコヒメは、近江出身の妃を多くもつ継体天皇の妃の1人として登場し、尾張の勢力が近江とともにヤマト王権を支えたと考えられることを明らかにされました。なおミヤズヒメのもとに残されたという草薙剣を祭る熱田神宮は、前方後円墳の上に建っているのかもしれないという興味深い説の紹介もありました。

【丸山先生によるご講演】

次に、佐藤信先生(東京大学大学院教授)から「『古事記』『日本書紀』と出雲神話」という題でご講演をいただきました。

島根県は記紀神話の舞台として登場する「神話のふるさと」のひとつであり、県立古代出雲歴史博物館、県立古代文化センターには古代史・上代文学・考古学を専門とするスタッフを揃えるという充実した体制で研究が進められていることが紹介されました。そして出雲国風土記には記紀に登場しない神が国引きしたといった在地性の強い神話が載っており、記紀の国譲り神話との比較研究が可能であること、また出雲国造が8世紀にも特別な位置づけであったことなどから、出雲の研究は古代国家の中央と地方の関係を探る良いフィールドであることが論じられました。

【佐藤先生によるご講演】

【コーディネーターの本学・柴田博子教授による資料の解説】

いずれも貴重なお話をいただき、参加者の皆さんも大変熱心に耳を傾けておられました。

当日ご来場いただいた皆様に篤く御礼を申し上げます。今後も、本学では地域のニーズに合った様々な学びの機会を提供したいと考えております。どうぞご期待ください。

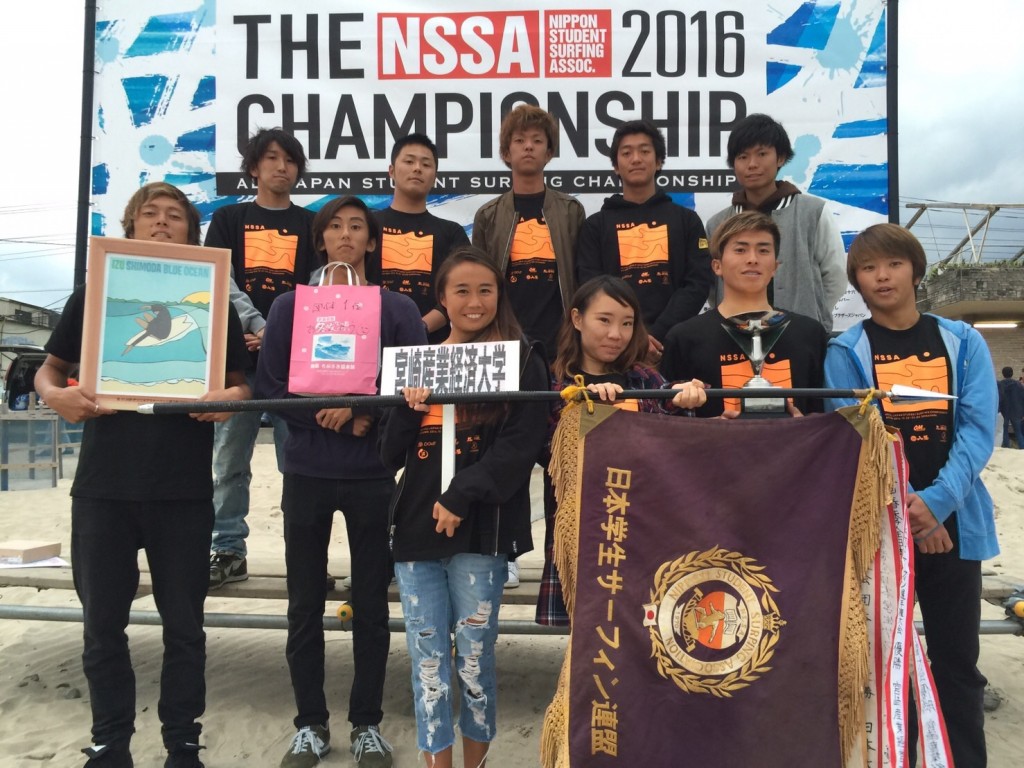

10月22日から23日に静岡県下田市白浜海岸で開催された「第45回 秋季全日本学生サーフィン選手権大会」にて4年連続で団体総合優勝を達成しました。個人戦でもMENクラスで児玉椋君(営4年)が優勝、関口真央君(営3年)が3位、山本竜平君(営2年)が4位入賞を果たしました。WOMENクラスでは大野かいりさん(営4年)が準優勝、そし小城綾之てさん(営3)は3位入賞を果たしました。