11月1日、宮崎産経大においてアグロポリスコンテストを開催いたしました。アグロポリスコンテストとは「産経大アグロポリス」研究に基づき、宮崎県内の若者が中心となった地域研究コンテストです。本年度で2年目を迎えました。本年度のコンテストのトピックは「里山とアグリツーリズム」と題し、県内5つの地域(五ヶ瀬、西都、綾、えびの、串間)に各チーム6名、総勢30名の若者とJA宮崎グループの青年部の方々が魅力的で特徴的な観光戦略の企画研究を9か月間行ってまいりました。当日は100名を超える皆様に学生達の研究発表を披露いたしました。なお、例年優勝チームは「遣欧青年使節団」としてオランダをはじめとした欧州視察に旅立ちますが、新型コロナ感染症の影響によって本年度は中止となりました。代替の優勝商品として優勝チーム各個人に5万円分の旅行券を授与いたしました。

※ハンドサニタイザー、マイク手渡しの都度の消毒、アクリルパーテーション、ソーシャルディスタンスの確保等万全のコロナ対策で実施いたしました。

コンテストでは、審査員長の宮崎日日新聞社編集局次長の小川祐司様に司会進行を賜りました。総勢11名の宮崎県内の農・商工関連部門のマネジメントクラスの皆様に審査員としてご参加頂きました。また、特別審査員として宮崎太陽銀行頭取の林田洋二様、そしてオランダ国立ワーゲニンゲン大学のJos Verstegen博士にご参加頂きました。Jos Verstegen博士とはオランダと宮崎をリアルタイムで繋ぎ、オンライン審査を実施頂きました。

今回のコンテスト開催の祝福のご挨拶として、東京のオランダ大使館農務参事官のエバート・ヤン・クライエンブリンク参事官と駐日欧州連合代表部書記官のシルヴィア・チェルスカ様より心温まるメッセージを頂きました。シルヴィア書記官からはビデオメッセージを頂きました。

※コンテストの風景・各チームの発表内容等については以下の画像をご覧ください。

研究発表に対する講評では籾田学綾町長より各チームから出てきた新鮮で新しいアイデアをこれからの綾町運営で参考にしていきたいと心強いコメントを頂きました。

審査の結果、「西都市での農泊推進に向けて何が必要か」という研究テーマで発表を行った西都市チームが優勝致しました。670を超えるサンプル数を集めたアンケート調査に基づく分析結果により、西都市を舞台とした新しいアグリツーリズムの提案を行いました。先ほど申し上げた通り、本年度は新型コロナ感染症の影響から、優勝チームの欧州渡航は中止となりました。その代替として、各チームメンバー個人に対して5万円分の旅行券を優勝商品として授与いたしました。なお、参加賞として、研究チームメンバー全員にヤマエ食品工業株式会社様(都城市)より賞品詰め合わせセットをご提供頂きました。

最後にJos Verstegen博士よりコンテストのラップアップコメントを頂きました。今回の研究発表に対する前向きなアドバイスを得ることができましたので、今後の各チームの研究継続のヒントとなりました。

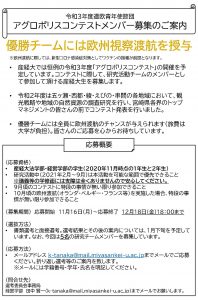

宮崎産経大では令和3年度のアグロポリスコンテストに向けて運営スタッフで既に企画に入っております。来年度もさらに盛会となるよう進めてまいります。

審査員の皆様、そしてご参加頂きました全ての皆様に対しまして、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

(以下、コンテストの風景・各チームの研究発表内容等)

オランダからオンラインで参加しているJos Verstegen博士

オランダ王国大使館エバート参事官からのメッセージ

駐日欧州連合代表部通商部シルヴィア書記官からのメッセージ

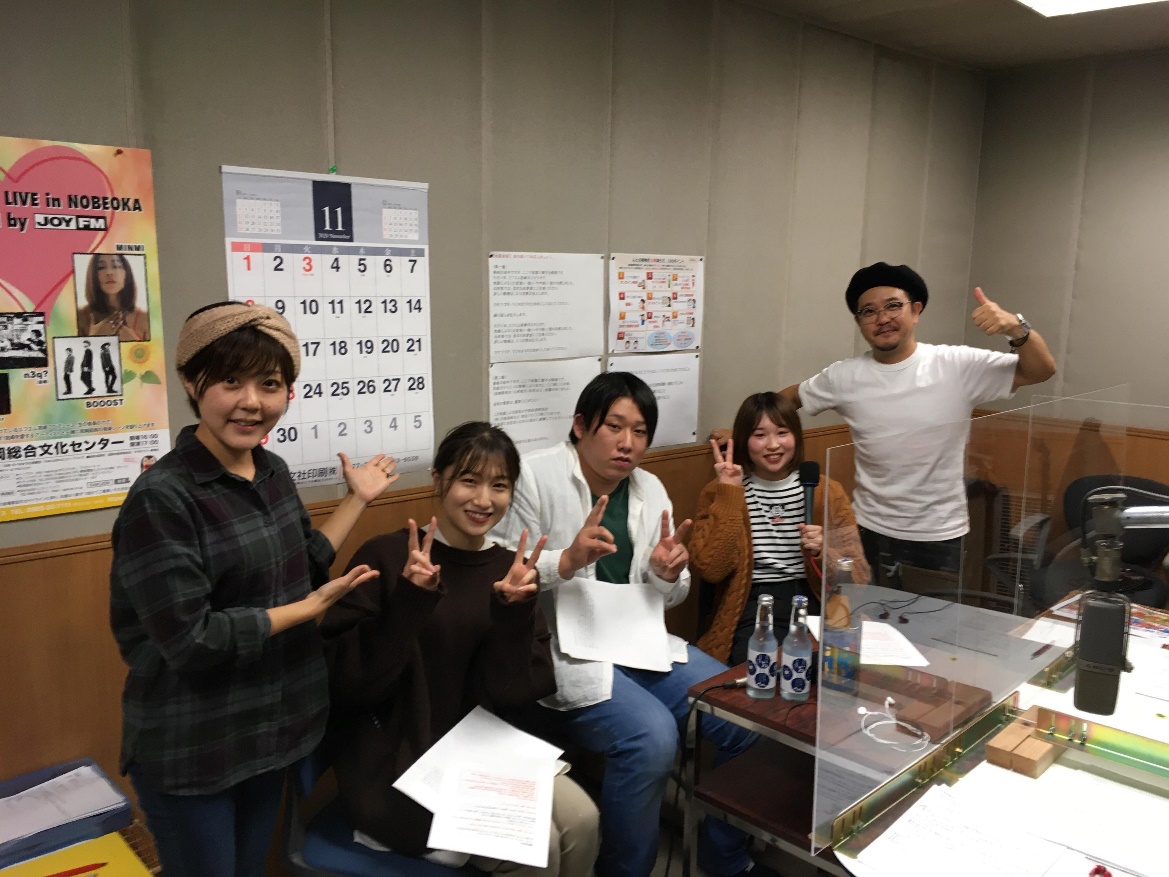

串間市チーム:山下紘宗(経営学部2年)、吉田涼香(経営学部2年)、山﨑雄斗(福島高校3年)、岩井らら(日南高校2年)、小山奈那子(宮崎南高校2年)、石上雄士(JAはまゆう青年部)

研究テーマ:循環型アグリツーリズムを通した次世代串間モデルの提案

五ヶ瀬町チーム:安里真優(法学部3年)、大山隆太(経営学部2年)、興梠媛愛(高千穂高校2年)、中山慶香(延岡星雲高校2年)、黒木芽依(日向高校2年)、長田慎司(JA高千穂青年部)

研究テーマ:五ヶ瀬町と『アグリツーリズム』

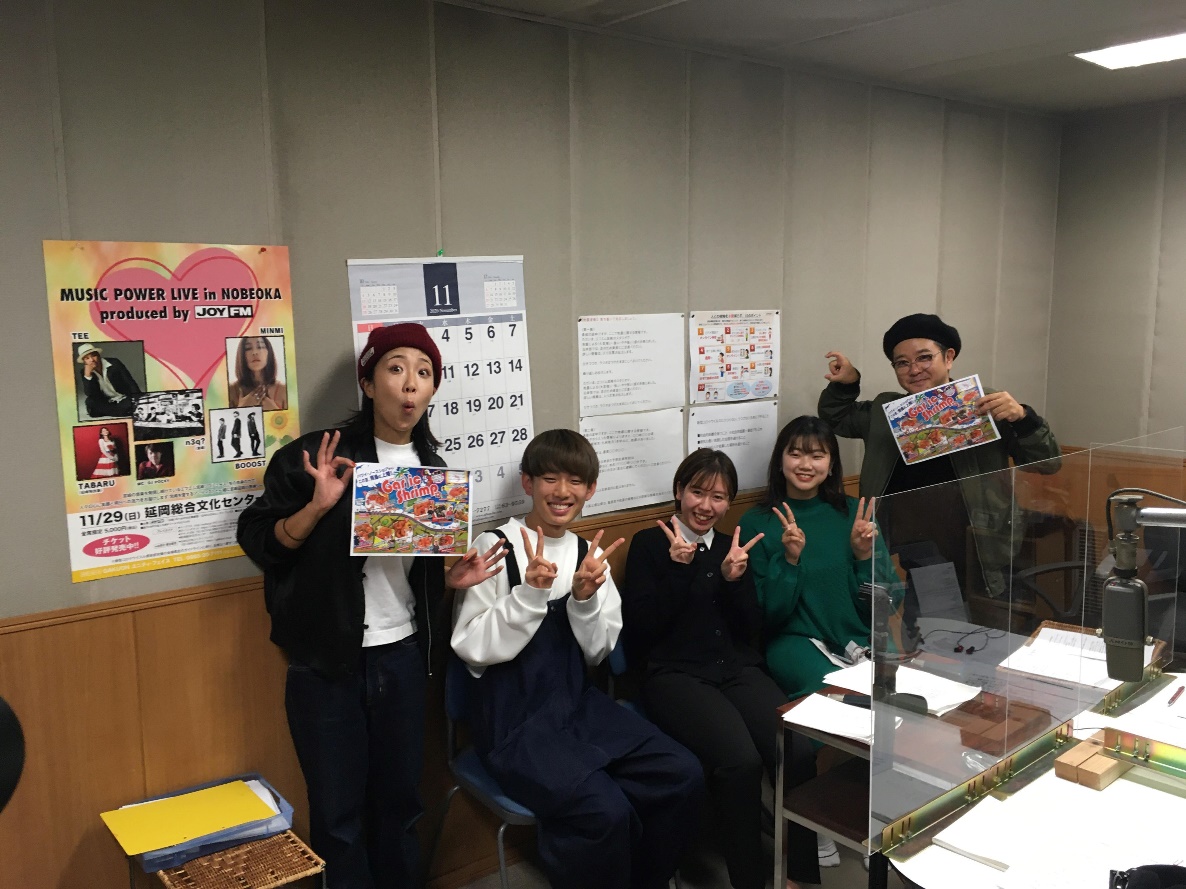

えびの市チーム:田代海斗(経営学部3年)、是澤孝代(経営学部2年)、立山栞(飯野高校2年)、新村悠真(都城西高校3年)、竹田夏実(宮崎西高校2年)、本田幹英(JAえびの青年部)

研究テーマ:交流に着目したアグリツーリズムの可能性に関する研究~えびの市のアグリツーリズム発展のための提案~

西都市チーム:木村彩香(法学部2年)、大澤遼(経営学部2年)、鈴木萌香(妻高校3年)、佐々木 理子(高鍋高校2年)、樋口脩峻(宮崎北高校2年)、日髙健太(JA西都青年部)

研究テーマ:西都市での農泊推進に向けて何が必要か?

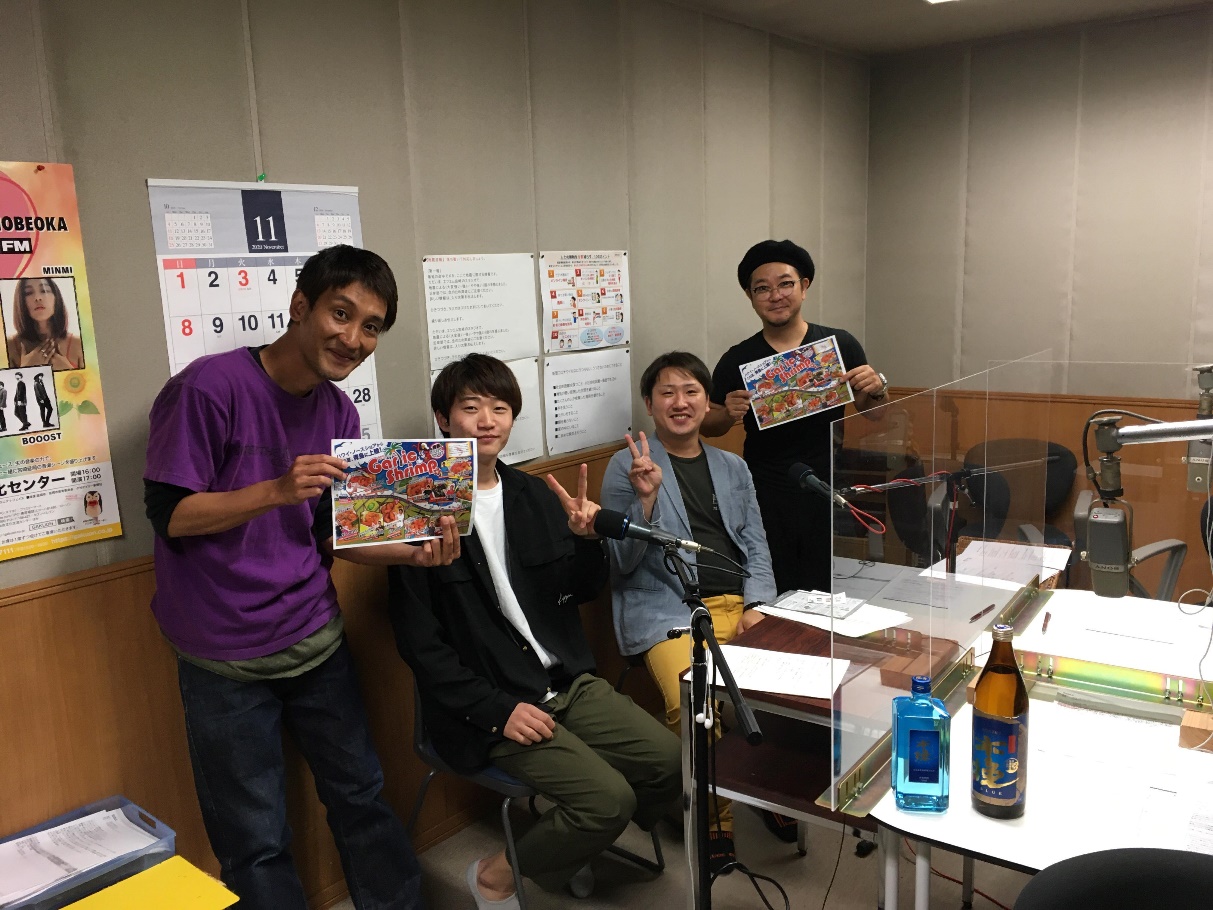

綾町チーム:リナ彰範(法学部3年)、樋口歩花(経営学部2年)、日吉健人(宮崎大宮高校3年)、芝原那奈(佐土原高校2年)、鷲巣ひかり(本庄高校2年)

研究テーマ:「ほんもの」とは何か ~綾町から日本へ、世界へ~

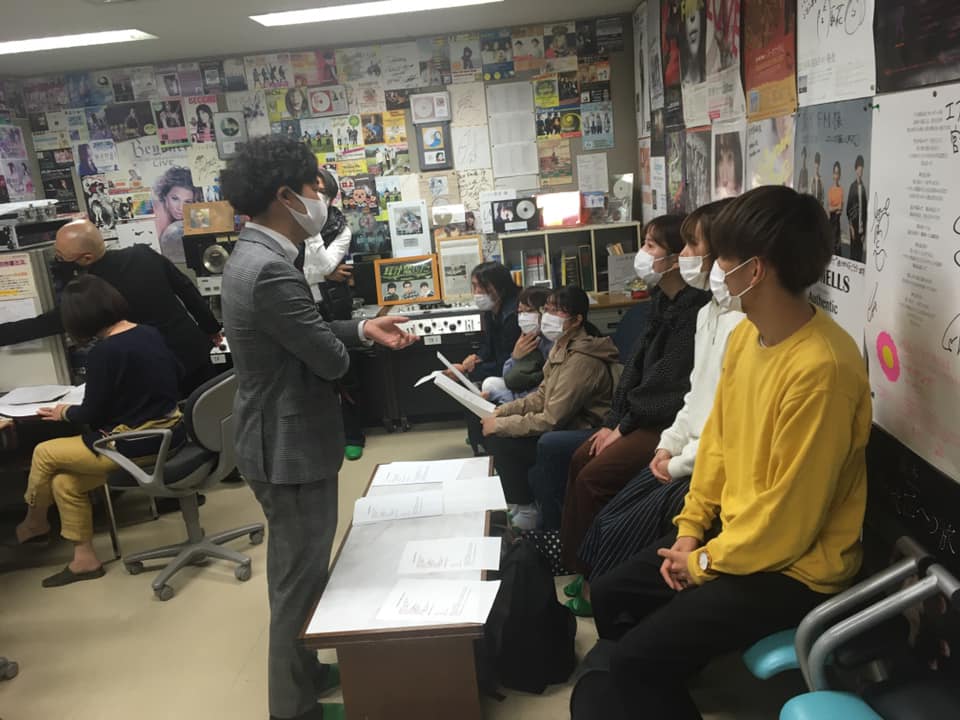

宮崎県産業振興機構冨山幸子常務理事が質疑応答する様子

籾田学綾町長による講評

宮崎太陽銀行林田洋二頭取による優勝チームの表彰

優勝した西都市チームの集合写真