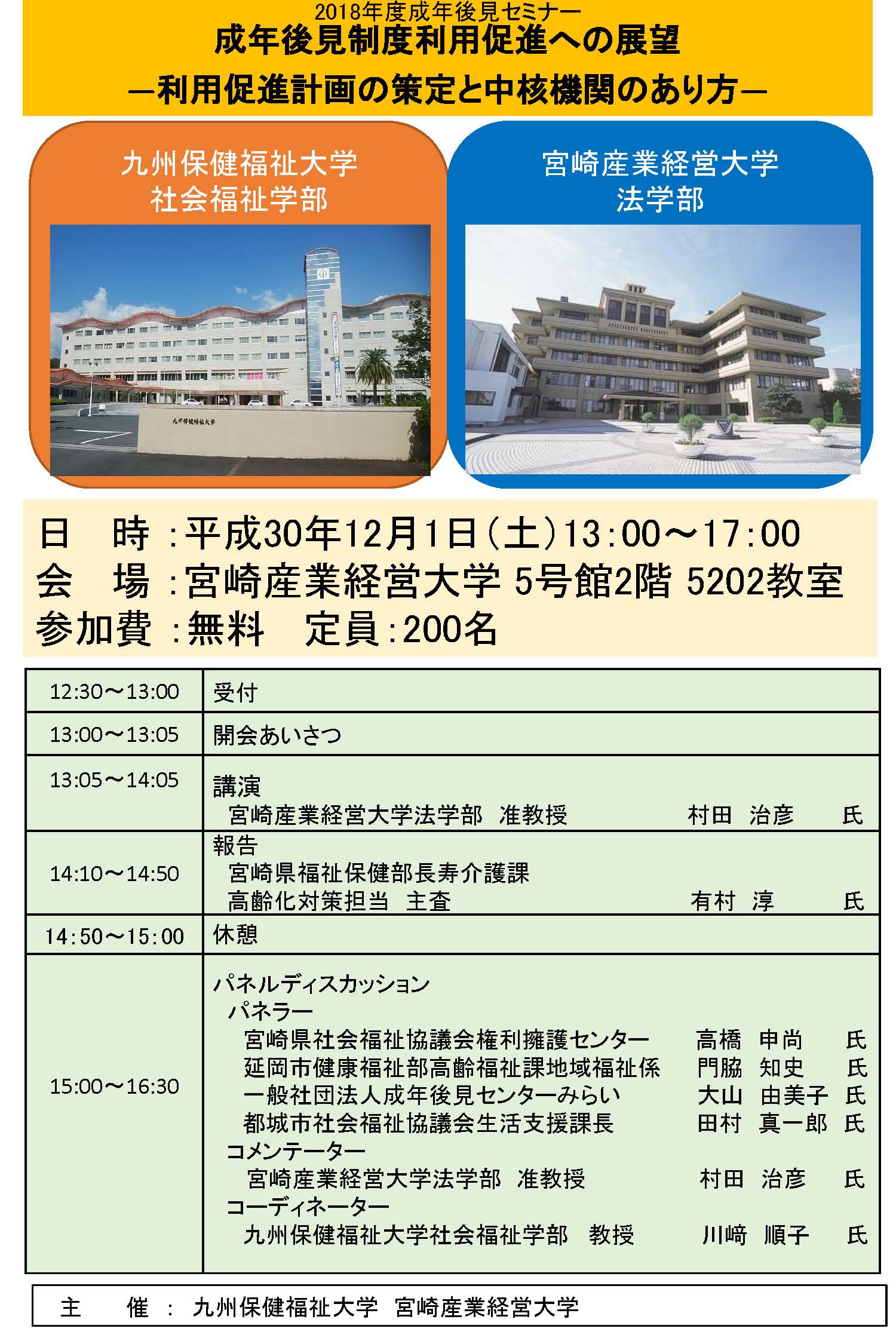

本学法学部では、2018年度成年後見セミナーとして、九州保健福祉大学との合同開催により、シンポジウム「成年後見制度利用促進への展望―利用促進計画の策定と中核機関のあり方―」を開催いたします。昨年度開催したシンポジウム(「宮崎における成年後見制度の利用促進を考える」)では、現在、成年後見に携わる各方面の専門家の方々からお話を聞き、現状の問題点を浮き彫りにするという点に主眼がありました。今回のシンポジウムでは、福祉関係に携わる方々を中心に、中核機関のあり方について議論を深めたいと考えております。一般の方々をはじめ、各方面の方々のご参加をお待ちしております。

【日時】平成30年(2018年)12月1日(土)13:30~17:00

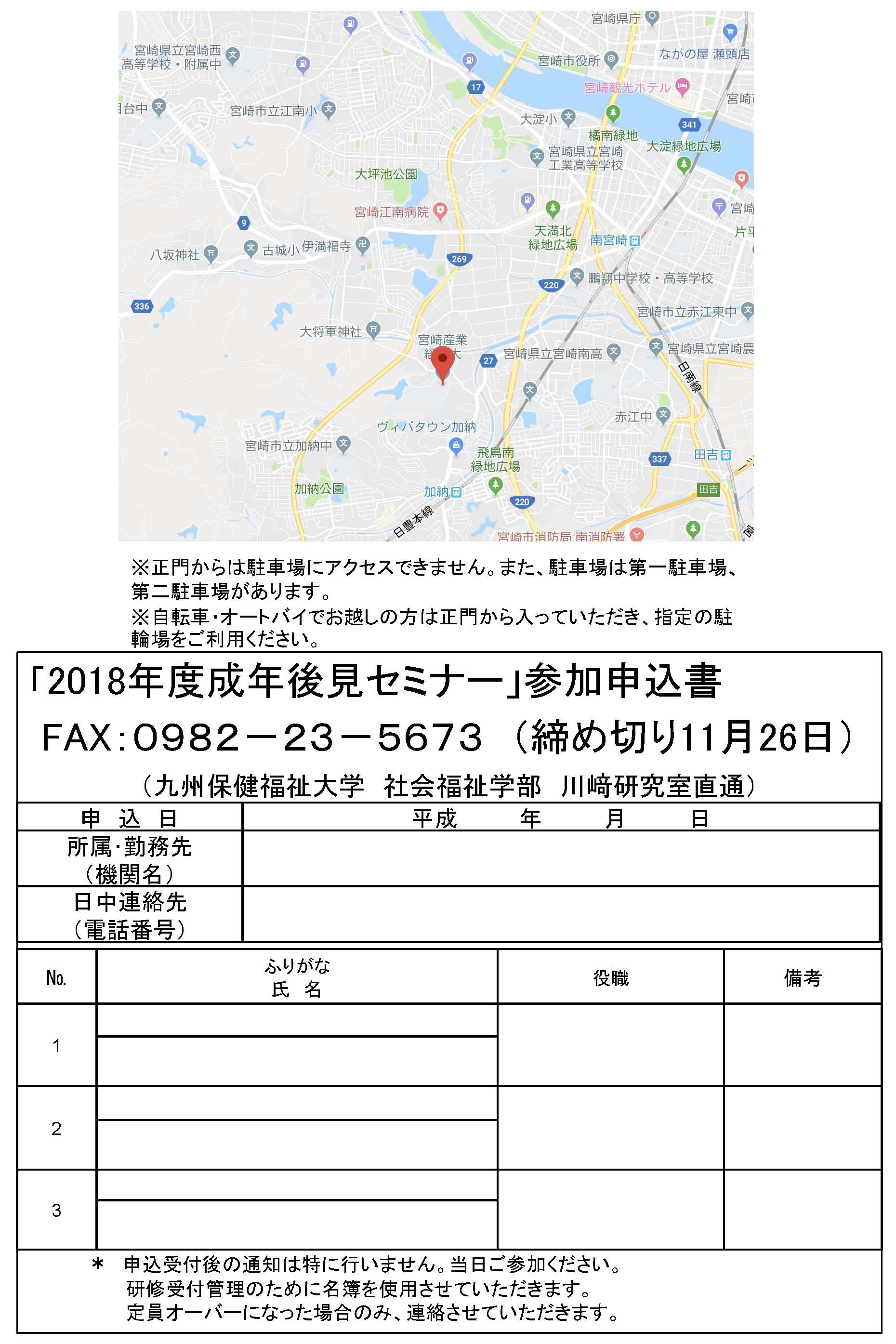

【会場】宮崎産業経営大学 5号館2階大講義室(5202教室) ※駐車場あり

【費用】無料

【主催】九州保健福祉大学・宮崎産業経営大学

【後援】宮崎県、宮崎県弁護士会、リーガル・サポートみやざき、宮崎県社会福祉士会、宮崎県社会福祉協議会

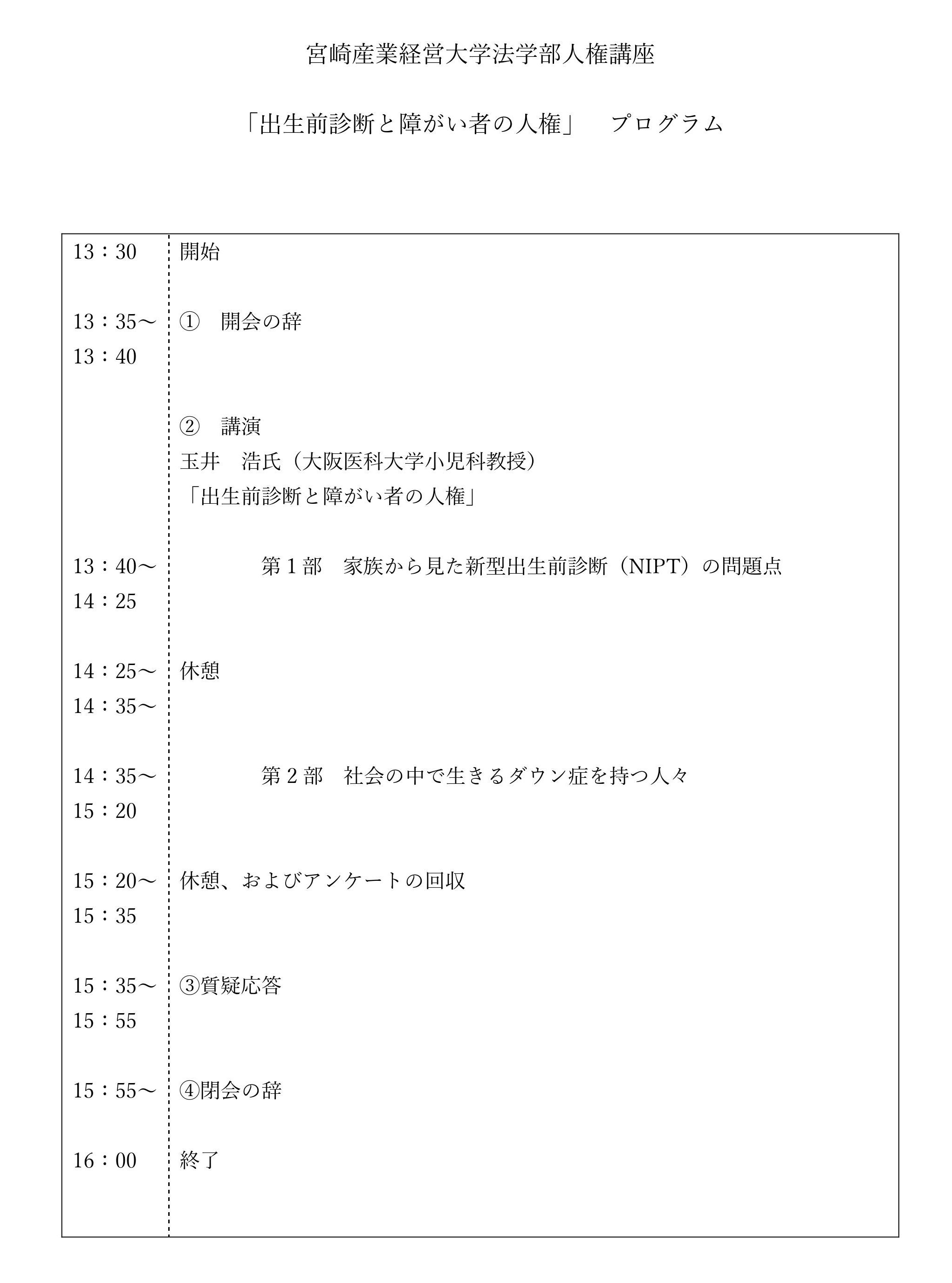

【プログラム】

| 時間 | 内容 |

| 12:30~13:00 | 受付 |

| 13:00~13:05 | 開会あいさつ |

| 13:05~14:05 | ◎講演 宮崎産業経営大学法学部 准教授 村田 治彦 氏 |

| 14:10~14:50 | ◎報告 宮崎県福祉保健部長寿介護課 高齢化対策担当 主査 有村 淳 氏 |

| 14:50~15:00 | 休憩 |

| 15:00~16:30 | ◎パネルディスカッション パネラー: 宮崎県社会福祉協議会権利擁護センター 高橋 申尚 氏 延岡市健康福祉部高齢福祉課地域福祉係 門脇 知史 氏 一般社団法人成年後見センターみらい 大山 由美子 氏 都城市社会福祉協議会生活支援課長 田村 真一郎 氏 コーディネーター 九州保健福祉大学社会福祉学部 教授 川崎 順子 氏 コメンテーター 宮崎産業経営大学法学部 准教授 村田 治彦 氏 |

| 16:30~17:00 | 総括 |

|

|