株式会社EXIDEAのWebマガジン『So-gúd(ソウグウ)』にて、経営学部岡教授のインタビュー記事「AIと人間の脳:認知発達の未来を探る」が公開されました。

生成AIの基盤技術である大規模言語モデルの分析法についての最近の研究成果を元に、認知科学とAI研究の最前線と、知能研究の今後の展望についてお話ししています。

【AI・データサイエンス】Webマガジン「So-gúd(ソウグウ)」に経営学部岡教授のインタビュー記事が掲載されました

【新体操部】全日本学生新体操選手権 出場決定!! 九州学生 個人総合優勝! 西日本学生6位入賞!

【新体操部 大会報告】

第44回九州学生新体操選手権大会

期間:5月5日(金)~6日(土) 会場:福岡大学

有村文里 個人総合優勝!! 団体総合準優勝!!

日頃より、本学新体操部に多大なるご支援を頂き、感謝申し上げます。

《個人》

| 優勝 | 有村 文里 (経営学部4年) |

| 第3位 | 有村 咲耶 (経営学部2年) |

| 第4位 | 喜納 小百妃 (経営学部3年) |

| 第7位 | 入佐 綺ララ (経営学部3年) |

| 第8位 | 若松 芽育 (経営学部4年) |

| 第9位 | 青木 心花 (経営学部2年) |

| 第11位 | 山元 理央 (経営学部1年) |

| 第12位 | 後藤 ひまり (経営学部1年) |

| 第13位 | 大矢 愛華 (経営学部2年) |

| 第15位 | 清 木乃香 (経営学部2年) |

《団体》 総合準優勝

出場選手: 若松芽育、 入佐綺ララ、 喜納小百妃、 有村咲耶、 青木心花、 後藤ひまり

第74回西日本学生体操選手権大会 新体操の部

期間:5月21日(火)~5月23日(木)

会場:北九州総合体育館

有村文里 個人総合6位入賞!!団体総合6位入賞!!

団体・個人6名が全日本学生新体操選手権大会への出場権を獲得

| 《個人》(25位以内で全日本学生新体操選手権大会に出場) | ||

| 第6位 | 有村 文里 | (経営学部4年) |

| 第9位 | 有村 咲耶 | (経営学部2年) |

| 第13位 | 若松 芽育 | (経営学部4年) |

| 第22位 | 青木 心花 | (経営学部2年) |

| 第23位 | 入佐 綺ララ | (経営学部3年) |

| 第24位 | 喜納 小百妃 | (経営学部3年) |

| 第25位 | 山元 理央 | (経営学部1年) |

| 第27位 | 後藤 ひまり | (経営学部2年) |

| 《団体》 | 総合6位 | |

「進路研究演習(Cナビ)2/3」にて平居秀一県警本部長による講演会を開催しました

5月23日、本学の2年生、3年生を対象に宮崎県警察本部長 平居 秀一様に5202教室でご講演をいただきました。

当日は、宮﨑県警の業務と組織について概説していただいた後、宮崎県が抱える犯罪発生傾向、DV事案、自転車盗難、サイバー犯罪、交通事故、暴力団対策、SNS詐欺の現状と対策といった広範囲なテーマでお話をいただきました。

後半には「『金融リテラシー』における警察の役割」というテーマで、「SNS型投資詐欺」や「FX勧誘」など実例を交えてお話ししていただき、学生は真剣にお話に聞き入っており、意義深い70分のご講演となりましたことをここにご報告いたします。

情報科教員向けのオンライン・ナレッジコミュニティ「情報科教員Hub」主催の第3回勉強会において、内田保雄教授が話題提供しました

全国の高等学校情報科教員を始めとする教育関係者が集うオンライン・ナレッジコミュニティ「情報科教員Hub」主催の第3回勉強会(2024年5月19日)において、本学経営学部内田保雄教授が話題提供しました。演題は「EduBlocksの概要と共通テスト対策言語としての可能性」で、令和7年度から導入される大学入学共通テストの新たな出題科目「情報Ⅰ」に関する分析と対策を提案したものです。

(文責:内田保雄)

第3回勉強会(2024年5月19日)

日程 : 5月19日(日)14:00〜15:00

場所 : オンライン(Zoom)

内容 :

①【提案】EduBlocksの概要と共通テスト対策言語としての可能性 宮崎産業経営大学 教授 内田保雄 先生

②【車座】皆さん、定期考査の作問ってどうしてますか?

③情報交換会(ブレイクアウトルームを使用)

「進路研究演習(Cナビ)1」にて清山知憲宮﨑市長による講演会を開催しました

令和6年5月9日、宮﨑市長清山知憲氏に「私のキャリアと市政」というテーマで全1年生にご講演をいただきました。

まず、最初の20分で清山市長のこれまでのキャリアについてPPTを活用してわかりやすくお話を頂戴しました。特に、なぜ医学部を卒業して医師を職業として選択したにもかかわらず、宮崎県議会議員、そして宮崎市長としての道を進んだのかについてはとても興味深いお話であり、学生たちは食い入るようにお話に傾聴しておりました。

そしてのこりの50分では、宮崎市が取り組む様々な行政サービスについて説明がありました。学生が特に興味を持ったのは少子高齢化にどう宮崎市が取り組んでいくかについての話であり、このことについて学生から質問が出ました。なかなか、的をえた質問であり清山市長も真摯にご回答いただきあっという間の70分が過ぎました。

【空手道部】全九州学生空手道選手権大会 川原晴人 優勝

空手道部は、5月12日(日)に鹿児島で開催された第65回全九州学生空手道選手権大会に出場しました。

そして、法学部4年の川原晴人さんが、男子個人組手75kg超級で優勝しました。

川原さんは、7月に行われる全日本選手権大会に出場予定です。

応援よろしくお願い致します。

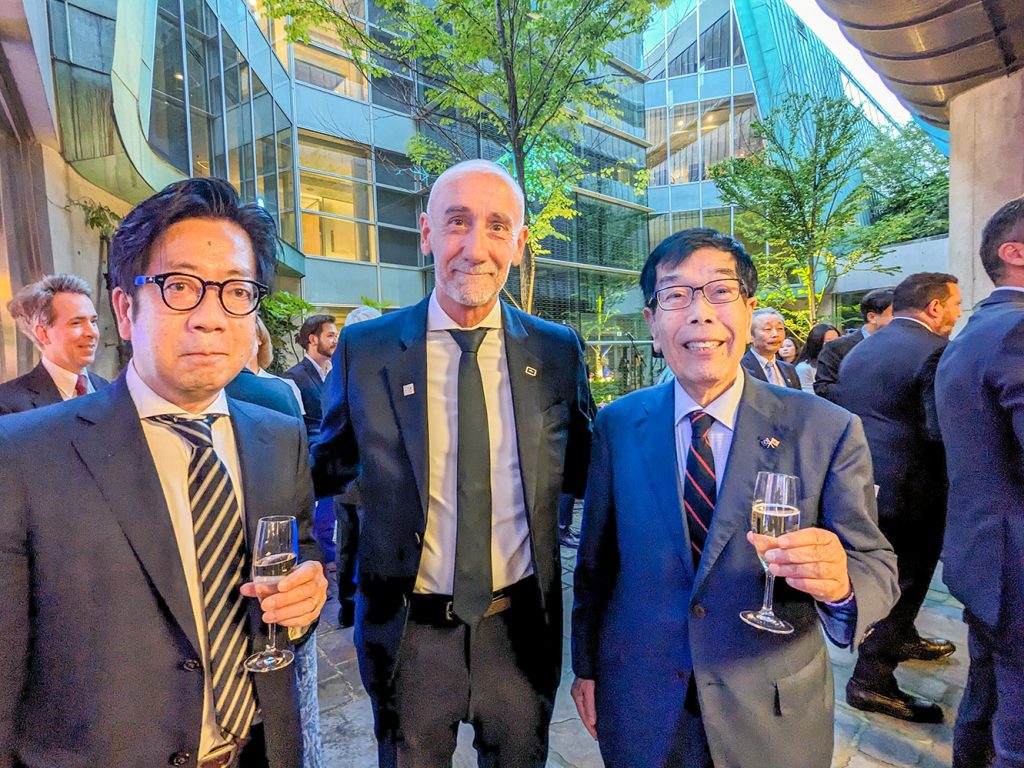

駐日欧州連合代表部主催の「ヨーロッパデー」にご招待いただきました。

宮崎産経大は日頃のオランダをはじめとするヨーロッパとの研究連携「アグロポリス」の活動を評価いただき、毎年5月9日に世界各国のEU代表部で開催される「ヨーロッパデー」に今年もご招待いただきました。

今年はEUの創設を祝うだけでなく、EUと日本との関係が開始して50年の節目になるということで例年以上の規模で、EU27カ国をはじめとした各国の大使、そして日本政府からも多数のゲストが招かれていました。

アグロポリス構想で御協力を賜わっている小林恵上席通商担当官、イザベラ参事官にもお会いし、旧交を温めることが出来ました。

パケ大使からも直接産経大の農と食をテーマとした産経大のプロジェクトについてご存じであり、とても興味を持っておられるということで、大村学長とも今後のプロジェクトに関して意見交換をいただきました。

本件に関して、今年7月にはアグロポリスコンテストを開催、9月には欧州視察(欧州連合本部視察を含む)、そして12月にはシンポジウムを予定しております。

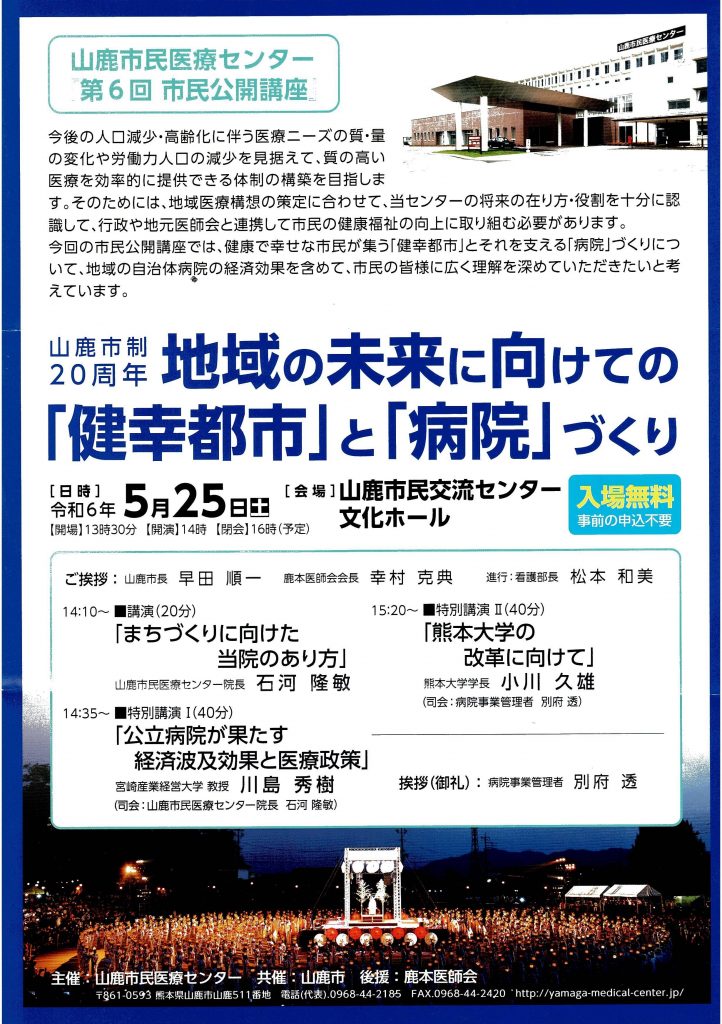

経営学部川島教授が山鹿市の市民公開講座で講演します

2024年5月25日に熊本県山鹿市で開催される第6回市民公開講座に、経営学部川島教授が特別講演を行います。論題は、「公立病院が果たす経済波及効果と医療政策」です。会場は山鹿市民交流センター文化ホール、14時開演です。

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据えて、公立病院は質の高い医療を効率的に提供する必要があります。今回は、熊本県北部地区の自治体病院の経済波及効果と医療政策について論じます。

医療を中心としたまちづくりを話し合うために、本学の川島ゼミ生3人が参加します。

法学部シンポジウム「ウクライナは滅びず」を開催しました

産経大は令和6年4月11日に法学部シンポジウム「ウクライナは滅びず」を開催しました。シンポジウムではウクライナ大使館よりセルギー・コルスンスキー特命全権大使、ユリア・ザモルスカ書記官、インナ・イリナ書記官も本学に駆けつけ新入生約250人と一緒に現在のウクライナの問題について考えました。シンポジウムではウクライナ侵攻をテーマにセルギー・コルスンスキー特命全権大使による基調講演や県内の高校・産経大生によるパネルディスカッションなど内容も充実し会場から質問が出るなど活発なシンポジウムとなりました。今回のシンポジウムについて詳細は4月28日の宮崎日日新聞に特集記事として掲載されます。

産経大の玄関前で学生に歓迎されるウクライナのセルギー・コルスンスキー特命全権大使

左:セルギー・コルスンスキー特命全権大使 右:宮崎産業経営大学長 大村 昌弘

開催に伴いウクライナへの敬意を表しウクライナ国歌である「ウクライナは滅びす」を静聴

産経大の新入生約250名もセルギー・コルスンスキー特命全権大使と一緒に国歌を静聴

基調講演では現在もウクライナがロシアに抵抗できているのは国際社会の支持が重要だったと述べるセルギー・コルスンスキー特命全権大使

産経大生と県内高校生のパネルディスカッションではウクライナの正義とロシアの言い分について議論

パネルディスカッションではロシアの侵攻は明白な国際法違反であり「一つの主権国家として自立を守ること」がウクライナの正義であると主張する鵬翔高等学校3年小玉瑞季さん

産経大法学部2年下園琉貴さんがセルギー・コルスンスキー特命全権大使に質問する様子

ウクライナについて約8ヶ月間、研究やフィールドワークを行った産経大生と県内高校生

【FD委員会】令和5年度FD講演会を開催しました

3月15日に、授業改善活動推進の一環としてFD委員会主催の「令和5年度FD講演会」を開催しました。

日時:令和6年3月15日(金) 13:10~14:30

会場:5号館2階5207教室

講師:両川 晃子 先生

山梨学院大学非常勤講師、信州大学医学部附属病院 心理師、長野県スクールカウンセラー

演題:学生が主体的に取り組み学び・学ぼうとする授業実践

-学生を飽きさせない授業への取り組み-

対象:教員

参加者数:18名(内Zoom参加1名)