去る平成26年7月14日(月)、本学の立川淳一ゼミ(地方自治、産業政策)、出山実ゼミ(財務会計論、情報会計論)、武次玄三ゼミ(職業教育、演劇論・演劇学)、柚原知明ゼミ(経営組織論、経営戦略論)は、両学部合同ゼミによる「日向市役所」(JR日向市駅舎建設及び駅前都市開発)への研究視察を行ってきました。

JR日向市駅舎は、平成20年鉄道に関する国際的なデザインコンテストであるブルネル賞において「最優秀賞」、平成26年度国土交通省の都市景観大賞都市空間部門において「国土交通大臣賞」等々の幾つかの優れた賞を受賞されております。耳川流域のスギ材をふんだんに使い、独特の見事な建築様式とバリアフリー対応による素晴らしい駅舎です。JR日向市駅舎は、行政が中心となり市民、学識経験者と専門家(建築家・構造家・デザイナー等)で構成される「日向地区都市デザイン会議」を組織化し、10年にも及ぶ検討期間を経て完成しております。また、駅前周辺の都市開発にも見事に成功しており、開放的な素晴らしい景観を実現しております。私達の両学部合同ゼミは、これら地域住民と専門家との協働による地域行政としての政策立案から完成に至る成功事例の経緯、及び地域行政における創造的な政策づくりの魅力と実現に関する研究視察を行ってきました。

本研究視察の実現に際しては、「日向市」市長の黒木健二様、建設部長の松田洋玄様より本学両学部合同ゼミ活動に対するご理解を賜り、受け入れ許可をいただきました。また、50人規模の私たちの受け入れ準備とご対応いただきました建設部課長補佐の古谷政幸様や黒木康文様をはじめとする関係者の皆様に篤く御礼申し上げる次第です。

下記の通り、本研究視察に関する1.研究視察日時・訪問先、2.写真集、3.参加したゼミ学生の感想、4. 柚原知明先生の研究視察総括、についてご報告いたします。

記

1.研究視察日時・訪問先

○研究視察日時: 平成26年7月14日(月)15:05~16:45

○訪問先(所在地住所):「日向市役所」(研究視察会場:日向市商工会議所)

(宮崎県日向市本町10番5号)

2.写真集

| 写真1 平成20年ブルネル賞「最優秀賞」、平成26年度都市景観大賞都市空間部門「国土交通大臣賞」受賞等々数々の賞に輝いたJR日向市駅舎の概観 |

|

| 写真2 冒頭ご挨拶をいただいた松田洋玄様(建設部部長) |

|

| 写真3 司会をご担当していただいた古谷政幸様(建設部課長補佐) |

|

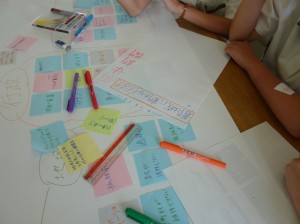

| 写真4 ご説明に熱心に聞き入る学生たちと教員 |

|

| 写真5 JR日向市駅を中心とした街づくりのご説明いただいた黒木康文様 |

|

| 写真6 最初に積極的に質問する戸高美希さん(法学部4年立川ゼミ)、大きな声で理路整然とした最上級生らしい模範となる質問内容と態度でした! |

|

| 写真7 質問する三森エリカさん(経営学部3年武次ゼミ)、問題意識を踏まえた質問内容と落ち着いた質問態度は大変立派でした! |

|

| 写真8 参加した両学部ゼミ学生全員を代表して御礼挨拶を行っている山崎納津美さん(経営学部4年柚原ゼミ)、さすが4年生です! |

|

| 写真9 講演後は、実地見学を行いました |

|

| 写真10 実地見学においては、駅前イベント施設に関するご説明があり、耳川流域のたくさんの杉材を使った屋根は構造力学の粋を尽くした高度な設計技術の結集とのことでした |

3.参加したゼミ学生の感想

花村美咲さん(経営学部2年生 出山ゼミ)

今回、日向市へ初めて行き、日向市駅はとても綺麗だということは前から知っていましたが、実際に見ると第一印象はとても感動するような言葉にできないくらいの素晴らしい建物でした。のちに市役所の方々よりお話を伺いましたが、日向市が一丸となって取り組んでいるのだということが伝わってきて本当にすごいと思いました。日向市駅だけでなく、日向市周辺の広場やステージも見学しましたが、ここまで来るのに相当なお金と時間をかけ人々の協力により出来上がり、イベントや取り組みも増えていき、日向が益々活性化していくことが想像できました。

昔の日向市駅周辺と現在の日向市駅周辺は本当に同じ場所なのだろうかというくらい違っていました。人の手でこんなに変わるのかと思うと感動します。今回日向市へ訪問して良かったです。日向の方々から元気をもらいました。

高濱拓也くん(経営学部2年生 武次ゼミ)

7月14日月曜日、私は大学企画の企業の見学研修として日向市駅に行った。日向市駅に行くのは初めてのことだったので大きな期待を胸に現地へと向かった。駅に着いて、周囲を見渡すとそこには駅自体の大部分と駅周辺の建造物が木材をふんだんに用いた今まで見たことのないような素晴らしい景観が広がっていた。駅に勤務している従業員の方のお話を聞くと、この駅のデザインは日向市の環境や地域の特色にあわせ建造されたものであった。しかもこの駅は交通機関としての機能だけではなく、日向市の夏祭りなどの地域活動や学校や市役所といった公共機関などと協力して実施する活動を行うに当たっても一役買っている場所でもあるらしい。このように行事の場所として機能しているだけではなく、行事の場所を提供しイベントを行うことによって町おこしへと繋がり日向市にとっての宣伝活動に繋がっている。山と海に囲まれた日向の独自の雰囲気に合わせ作られたこの駅は街とそこに住まう人々にとって大きな存在であることを直接お聞きすることができた。しかし、この駅は市の力だけで作られた物ではなく駅の周辺住民を含む日向市民の力も合わさって造られたものであることもお話の中で耳にすることができた。駅とその周囲の環境を清潔に保つために毎年市民全員で清掃作業を行い、駅近辺の建物や道路に関しても景観アドバイザーの方々と話し合い駅の景観を損ねない色や建物の位置を話し合い周辺の開発を進めている。このことから市は市民が活動するにあたって、活動場所の提供、行事の宣伝を行う形で援助し、市民はその代わりとして市の象徴である駅の景観維持のために上記のことなどを行っている。そうやってお互いがお互いを支えあう協力体制が成り立っていることもお話から伺うことができた日向市駅はその景観や上記の市民の交流の場になっていることからブルネル賞をはじめとする国外、国内から高い評価を得て様々な賞を受賞している。今回の講義を聞いてこれらのものは日向地区デザイン会議の方々を初めとする、街を管理する市役所の方々やそこに住まう市民の方々のお互いに協力し、互いのことを思いやってできた素晴らしい成果だと思った。

今回の研究視察を得て、このように互いが互いを思いやり作り上げたWINWINの関係は地域に根づく企業が目指すべき一つの目標ではないのだろうかと思えた。この経験から今後は企業とその周りの人々との地域を通した企業活動に目を向けていきたい。

古川大樹くん(経営学部2年生 柚原ゼミ)

今回の研究視察に行くことが決まってから、ずっと楽しみにしておりました。駅舎を実際に見てみると、構内やステージ、敷地内すべてが美しかったです。日向市の街づくりに対する市民の方々全員の想いが伝わってきました。「人が主役で、街は舞台」というキャッチフレーズが大変印象に残りました。平成11年度(1999年)から日向市駅周辺土地区画整理事業が始まっていたことなど初めて知ることが多かったです。一番驚いたのは、日向市民を中心とする多くの人々が事業に携わったことです。いつかまた訪れたいと思っています。

貴重な研究視察の機会をいただき誠にありがとうございました。伏して御礼申し上げます。

松川美紀さん(経営学部3年 出山ゼミ)

今回、日向市駅周辺の開発事業の話を聞いて300億円近くの費用や、かかった年月もそうですが、目標に向かってこんなにも人々が協力しあえるものなのかと驚きました。どこの施設も大抵、観光客や他の県や町から来る人に喜ばれようと設計されているものが多いという印象を受けます。しかし、日向市ではそれはもちろん、日向市民にも愛されるような街づくりがされていて大変感銘を受けました。こうすればいいのに、こうしたい、と思ってはいてもなかなか行動には移せません。しかし今回一人ひとりが行動に移すことの重要さを知ることができました。話を聞きながら、自分の故郷(高千穂町)はどうだろうかと考えさせられ、同時にもっと良くしたいと強く思いました。沢山の見習うべき点を参考にしつつ自分の生まれ育った町を、観光客などだけでなく、町民からも愛されるような町にするために、私も何か自分から行動していきたいと思います。

今回は貴重な経験を本当にありがとうございました。

日高未来くん(法学部4年生 立川ゼミ)

「市民が奏でる“交響”空間」 このキャッチフレーズからも感じられるように、行政が市民の事を第一に考え、街全体で賑わいを見せていこうという意思が伝わります。今回の訪問で、私が一番印象に残ったことは、日向市役所の職員の方々から伝わってきた熱意です。これまでの区画整理事業等によるコンパクトシティへの取り組みや中心市街地の活性化に向けた事業への取り組みの結果、国土交通大臣賞を受賞するなどの成果をあげています。その一方で、郊外の大型商業施設との共存に苦しんでいるとの声も聞かれ、改めて行政の取り組む課題というものは、“果てしなく終わりのないもの”だと感じました。

今後、日向のみならず宮崎県全土が各々での盛り上がりをみせるためにも、県民一人ひとりが興味・関心を持ち、考え、行動する必要があると思いました。

山崎納津美さん(経営学部4年生 柚原ゼミ)

私は今回の研究視察で、日向市役所や市民の方々をはじめとする日向市のまちづくりに関わる皆様の日向市に対する熱い思いを強く感じました。市民を交えてのワークショップ等、先駆的な取り組みは、このまちづくりにおいて重要な役割を果たしています。また「人が主役で、街は舞台」という目的意識を持ち、様々な人々を巻き込んでのまちづくりは、街を新しくするだけではなく、その街を大切に育て幸せに生活していくという意識を持っていたからこそ成功したのだと思いました。

最後になりましたが、大変お忙しい中、貴重なお時間を割いて頂きました日向市役所の皆様には心より御礼申し上げます。

4.柚原知明先生の研究視察総括

今回の研究視察は、鉄道駅に関する国際的なデザインコンテストであるブルネル賞「最優秀賞」をはじめとする数々の受賞に輝いたJR日向市駅舎、そして駅前周辺の素晴らしい開放的な景観を実現した都市開発に関する創造的な政策立案とその政策実行の事例学習を目的として実施いたしました。

JR日向市駅舎及び駅前都市開発の研究視察に至った背景は、平成24年度から平成25年度にかけて「日向市公共事業評価委員会」副委員長に就任し、「日向市駅周辺地区都市再生整備計画」に関する様々なご説明を伺う機会を得たことです。ご説明を伺った瞬間、「ぜひ本学の学生へもこの内容を聞かせたい!」という想いが胸中を過りました。その後ただちに、本学両学部の何人かの教員へ研究視察実施の提案を行い、協議を重ねながら日向市のご理解とご協力をいただき実現に至った次第です。今回の研究視察においては、宮崎県の行政に長年に渡って関わってこられた法学部の立川淳一教授(地方自治、産業政策)と立川ゼミ学生にも参加を募り、事前学習を含めて調査への奥行きと厚みが加わり一層の充実さを増すに至りました。

民間企業においては、経済合理性を基軸としたグローバルな舞台でのプロジェクトや研究・製品開発の見事な成功事例が星の数ほども存在しております。しかしながら、住民と地域行政との協働プロジェクトは、体系的な組織化や厳格な指揮命令による業務遂行が困難な実態にあります。JR日向市駅舎建設及び駅前都市開発は、地域行政としての日向市役所、そして市民と様々な専門家たちが一体となった協働によって成功した世に誇る素晴らしい事例です。耳川流域のスギ材を豊富に用いた独特の建築様式とバリアフリー対応の駅舎、及び駅前の開放的な景観には、大都市の駅ビルにはない何とも言えない安らぎと心地よさを感じるのは私だけではないと思います。私たちは、法学、経営学、経済学等の社会科学の学徒として住民主体による街創りを学ぶ貴重な機会を得ました。学生諸君には、住民参加による地域行政の社会的役割、政策立案とその実現の魅力を十分感じてもらったことと思います。学生諸君の中からは、日向市のこれらの成功事例を卒業研究に取り入れたいとする声も聞こえてきました。

質疑に際しては、戸高美希さん(法学部4年立川ゼミ)、三森エリカさん(経営学部3年武次ゼミ)、古川大樹くん(経営学部2年柚原ゼミ)がそれぞれの問題意識を踏まえて立派に質問を行ってくれました。終了時には、山﨑納津美さん(経営学部4年柚原ゼミ)が両学部合同ゼミ学生全員を代表して御礼の挨拶を行ってくれました。学生諸君のこれらの経験は、今後における本学での学習、及び将来の職業人生において必ず貴重な財産になるものと思います。学生諸君は、研究視察(本学の授業含む)において常に高い問題意識を持ちながら、質問や意見を整理して積極的に発言する姿勢が重要です。質の高い質問や意見は、訪問先のご対応いただいている関係者の皆様に対する礼儀でもあります。ぜひ、今後においても継続的に研鑽を積み上げていってもらいたいと思います。

最後になりましたが、私たちの研修視察に対して「日向市」市長の黒木健二様、建設部長の松田洋玄様より本学両学部合同ゼミ活動に対してご理解と受け入れ許可をいただきました。また、大変お忙しい中懇切丁寧な受け入れ準備とご対応いただきました建設部課長補佐の古谷政幸様や黒木康文様をはじめとする関係者の皆様に篤く御礼申し上げる次第です。今後における日向市のご発展とご繁栄を心より祈念申し上げます。

以上

(編集 経営学部/出山実)